ケーススタディから考える診療報酬

第29回

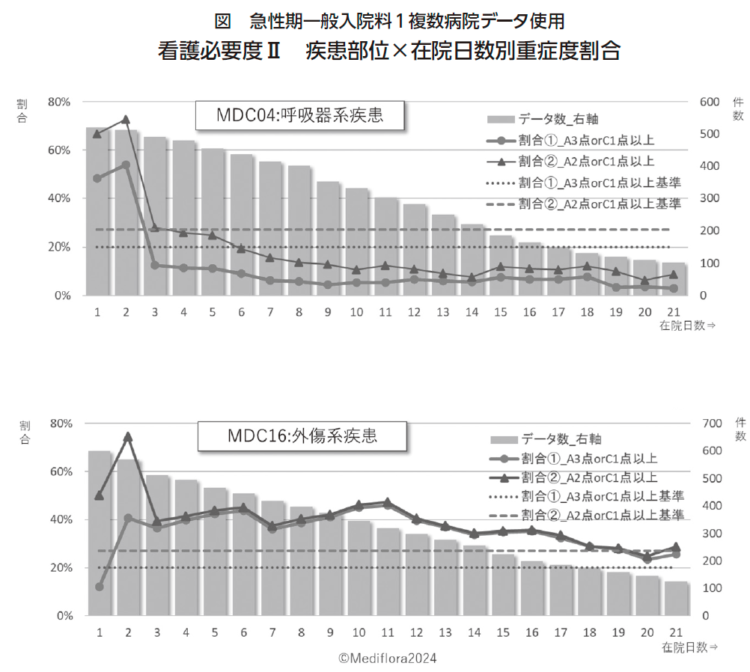

新・看護必要度の影響

カギとなるのは疾患構成と在院日数

今次診療報酬改定で設けられた急性期病棟関連における経過措置が9月末に終了しました。特に、急性期一般入院料1の重症度、医療・看護必要度における改定は多くの病院にとって「基準を十分に満たせないかも」と衝撃を与えたため、無事に入院料を維持できた病院はホッと胸をなでおろしているのではないでしょうか。しかし、施設基準は継続してクリアし続けなければなりません。今回は弊社保有の2024年6月以降のデータを用いて新・看護必要度の影響を可視化し、中長期的な看護必要度の対応策についてみます。

ケース:重症度割合を上げろ! とは言われても

*今回とりあげたテーマについて、実際に現場で起こっている問題を提起します

(特定を避けるため実際のケースを加工しています)

日本の南にある、300床規模の急性期一般入院料1と療養病棟入院基本料1を有する病院のお話です。

「急性期病床数を減らすな。地域の急性期医療を担うのはわが病院である」という理事長の強い意向があり、現在の病床機能から別の入院料への転換は検討していない(できれば、さらに急性期病床を増やしたい)という背景がありました。

理事長の特に強いこだわりは「急性期一般入院料1を維持する」こと。しかし、理事長は診療報酬の改定について「私は医者だから現場は何とかする。しかし、改定への対応は医事課の使命ではないのか」という姿勢を崩さず、施設基準の維持は医事課に丸投げでした。

医事課「うちの病院のセールスポイントは整形外科と内科なのですが、地域的に高齢化は進んでいるため手術件数は年々落ちてきており、誤嚥性肺炎や尿路感染症といった内科系疾患が増えています。旧・看護必要度で何とか基準をクリアできていた重症度割合は、非常に厳しい状態になっています。9月末の経過措置ではギリギリ基準をクリアした状態で提出できましたが、冬になり、ますます高齢者の内科疾患が増えてきた場合、基準をクリアし続けられるか自信がありません」

看護部長「いまだに看護必要度には【看護】という文言が入った状態で省略され使われているので、理事長は『看護部門の仕事だろう』と私たちを責めるのです。制度を理解していれば看護必要度は病院全体で検討しなければならないものだとわかると思うのですが……。できるかぎり入退院支援を頑張って平均在院日数を適正化することで重症度割合を高めていきたいと思うのですが、理事長から『稼働率が低い』という声も上がってきますし……。どうしたら良いものか」

季節は冬に向かっており、根本的な解決を検討できないまま現場の悲壮感だけ漂っています。

急性期一般入院料1における看護必要度の改定ポイントは、

①重症度割合の基準にB項目が含まれなくなったこと

②重症度割合の基準が「割合❶:A3点以上またはC1点以上」と「割合❷:A2点以上またはC1点以上」のいずれもクリアしなければならなくなったこと

──の2点です。結果、圧倒的に外科系症例は重症度割合を獲得しやすくなり、内科系症例は重症度割合を獲得しにくくなりました。

図にある、複数病院における24年6月以降の看護必要度について分析したデータをご覧ください。圧倒的に呼吸器系疾患よりも外傷系疾患のほうが、入院初期に割合❶❷のいずれも基準を下回っていることがおわかりでしょう。いずれの疾患も在院日数が長くなるほど重症度割合が下がる傾向ですが、外科系か内科系で明暗が分かれた形です。

急性期一般入院料1を維持するならば、疾患構成と平均在院日数の適正化の重要性はさらに高まります。新設の「救急患者連携搬送料」などを含め、地域の医療機関との連携も模索するなど、院内だけでは重症度割合の改善が難しいケースが増えてきているようです。ただ、地域性からそれらが困難なケースもあると思います。また、25年度以降の現役世代の急減を踏まえると、看護師の充足が困難になる地域もあると思います。看護必要度はもちろん、病院を取り巻く環境を考慮し、中長期的な病床機能の検討は必要なのではないでしょうか。

(『最新医療経営PHASE3』2024年12月号)

株式会社メディフローラ代表取締役

うえむら・ひさこ●東京医科歯科大学にて看護師・保健師免許を取得後、総合病院での勤務の傍ら、慶應義塾大学大学院にて人事組織論を研究。大学院在籍中に組織文化へ働きかける研修を開発。2010年には心理相談員の免許を取得。医療系コンサルティングを経て13年、フリーランスとなり独立