ケーススタディから考える診療報酬

第37回

2025年度機能評価係数II等の公開

~改善の可能性を意識する

2025年5月の中医協で、25年度の機能評価係数II等について全国のDPC対象病院の数値が公開されました。公開された機能評価係数II等は実績をもとに計算されたDPC対象病院の言わば成績表で、対象病院の収入の土台となるもの。25年度機能評価係数II等の場合、23年10月から24年9月までの1年間のデータが用いられ、これまでと同じ条件なら次年度の機能評価係数II等はまさに、今の努力が反映されるということ。今回は、機能評価係数II等の改善をしたいと毎年思っているが思うように成績が上がらないというお悩みです。

ケース:毎年同じような立ち位置……改善の余地は

*今回とりあげたテーマについて、実際に現場で起こっている問題を提起します

(特定を避けるため実際のケースを加工しています)

太平洋沿いにある300床規模の総合病院(急性期と回復期、慢性期のケアミックス病院)のお話です。この病院の課題は、県内で非常に低い効率性係数と救急補正係数(以前は救急医療係数)です。

県内でも比較的早くDPC対象病院として手上げを行いましたが、機能評価係数等の県内順位に大きな変動はなく、毎年全国のDPC対象病院の機能評価係数等が公開されるこの時期に行われる会議で「係数を意識した経営をしないとダメじゃないか!」と理事長から怒号が飛ぶのが恒例行事のようになっていました。

経営企画室長の言い分はこうです。

「どの全国のDPC対象病院も同じだと思うのですが、当院でも機能評価係数II等の数値を上げていきたいという課題意識は持っています。たとえば、効率性係数であれば急性期病棟での在院日数を可能な限り効率的に行えるように入院期間II超えの患者割合の目標値を掲げたり、早期に回復期病棟へ転棟できないか検討する会議体をつくったり。救急補正係数ならば救急応需の割合を目標値に掲げています。ただ、目標値を掲げていても、その目標値に対する責任者や実行部隊となるものが明確ではないだけでなく、目標値を達成するための努力を行うというよりも、目標値を達成できなかった理由を考えることのほうが長けていて、改善に向けた動きにはなっていません」

「6月から頑張ろうか」という雰囲気に多少なったとしても、機能評価係数II等のデータ期間は9月まで。それまでの実績を考えると大きな改善につながらず、「頑張っても変わらないじゃないか」という現場のムードが強くなりますます改善できない――。こんな悪循環になっているというわけです。理事長に説明するものの、なかなか理解が得られず困っているということでした。

そして、この病院の経営企画室長から筆者は経営改善のご相談をいただいたのでした。

機能評価係数II等の計算期間は変化ありませんが、毎年2~3月頃の各DPC対象病院への内示、5~6月頃に行われる中央社会保険医療協議会での情報公開の時期には実績を蓄積するデータ期間が半分以上過ぎていることをどれほど意識されているでしょう。このケースのように、情報が公開されてから改善に向けて検討しても、次年度の数値に反映される改善度合いは必ずしも多くはないのです。

機能評価係数II等の改善には中長期の視点が不可欠。季節によって患者数やその層、疾患構成には変化があり、改善に向けたマネジメントは年間を通して必要になります。また、機能評価係数II等の改善は、どこかの部署で瞬間的に改善が可能なものではなく、全体で協力を行ういわば「院内連携」がとれていないとかないません。

経営改善として取り組むべき課題はいろいろあると思いますが、機能評価係数IIの改善に向けた具体的取り組みのための工夫はされているでしょうか。課題がどこにあるかどうか把握し、検討する部署はあるでしょうか。

「肺炎患者に対する在院日数が長すぎる」や「回復期病棟に転棟するために時間がかかりすぎ」、または「救急応需の向上には救急外来のベッドの使用方法に課題がある」など、どのような改善が現場に必要とされているか、具体的な指摘を行っているでしょうか。

経営企画室が対応するにしても、医療従事者と協力体制が築けていないと数値に表れないもの。より良い関係性構築のためのコミュニケーションをとるよう意識しているでしょうか。いずれも一朝一夕にかなうものではなく時間がかかります。諦めずに取り組む姿勢が何より大切だと考えます。

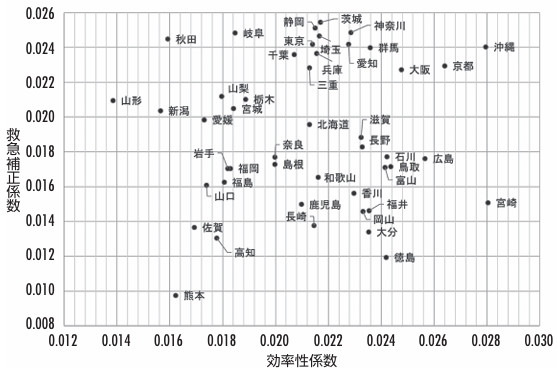

参考までに、機能評価係数II等の各項目のなかでも特に自院の努力で改善の可能性が高い「効率性係数」と「救急補正係数」の2項目について、DPC標準病院群の都道府県別平均値を掛け合わせて示しています(図)。(『最新医療経営PHASE3』2025年7月号)

図 2025年度効率性係数×救急補正係数 平均値の都道府県比較(DPC標準病院群)

2025年5月14日開催 中央社会保険医療協議会・総会資料より筆者加工

結論

内示・公開情報の後は入院患者減が起きやすい

機能評価係数II等改善は計画的に!

株式会社メディフローラ代表取締役

うえむら・ひさこ●東京医科歯科大学にて看護師・保健師免許を取得後、総合病院での勤務の傍ら、慶應義塾大学大学院にて人事組織論を研究。大学院在籍中に組織文化へ働きかける研修を開発。2010年には心理相談員の免許を取得。医療系コンサルティングを経て13年、フリーランスとなり独立