ケーススタディから考える診療報酬

第19回

高齢者増にケアでしっかり対応!

強化したい摂食機能療法

今回の診療報酬改定のケア関連で注目されているのは認知症、栄養管理、リハビリテーション、口腔ケアです。このうち、口腔ケアは以前から高齢者医療における重要性が指摘されており、たとえば前回の2022年度改定では療養病棟において「摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていない場合、中心静脈栄養を実施したら医療区分3とすることができない」とされました。今回は、医療・介護ともに改定の視点として議論されている口腔ケアについて、現在診療報酬上で評価されている「摂食機能療法」について取り上げます。

ケース:改善したい気持ちはあるけれど……

*今回とりあげたテーマについて、実際に現場で起こっている問題を提起します

(特定を避けるため実際のケースを加工しています)

日本の北、全国的にみても高齢化が進んでいる地域にある200床未満のケアミックス病院(一般急性期、地域包括ケア病棟を有する)でのお話です。

この病院では、入院単価を上げることとケアの質を上げる目的のもと、出来高算定の加算がどの程度実現できているか実態調査を行うことになりました。そのなかで特に算定が進んでいないことが判明したのが、「摂食機能療法」です。

この病院は入院患者に高齢者が多いことから、口腔ケアをしっかり行えるよう歯科衛生士の常勤が2人います。看護師数が十分ではない同院で、口腔ケアをしっかり行ってくれる歯科衛生士は非常に重宝されていました。この歯科衛生士の行っている口腔ケアが摂食機能療法として算定されていなかったのです。ちなみに、歯科衛生士の所属は看護部です。

医事課長「実は以前、看護部長に『今行っている口腔ケアは摂食機能療法として収入につながると思う」と相談したことがあるのです。しかし、看護部長からの返答は『今の業務に算定につながる実施記録を歯科衛生士に求めると、歯科衛生士は嫌がって仕事を辞めてしまうかもしれない」という返事があり、歯科衛生士に話をしてくれませんでした。私から直接交渉するわけにもいきませんし……」

その後、所属長を集めて加算算定向上に向けた委員会が開かれました。そこで改めて摂食機能療法は看護師や歯科衛生士でも算定可能だという話になると看護部長が声を上げました。

看護部長「摂食機能療法って言語聴覚士(ST)さんのお仕事なのではないですか。看護師も口腔ケアを行っていますが『療法』というより清潔ケアですし」

ST「口腔内のマッサージも十分摂食機能療法のうちだと思います。以前、看護師さん対象に摂食機能療法についての講義も行っていますよね。それにわれわれリハセラピストは、疾患別リハビリを算定したほうが病院収入につながります。疾患別リハとは別に摂食機能療法は算定できるのですから、ケアと収入アップのために取り組んでいきませんか」

看護部長「でも、今でも仕事量が多くて時間外も多いのに業務が増えるなんて……」

会議の後、コッソリ筆者のもとにやってきたのは、地域包括ケア病棟の看護師長さん。

地ケア師長「地ケアは疾患別リハが出来高で算定できないのですが、摂食機能療法は算定できますよね。私たち挑戦したいのですが、部長の手前、どうしたらいいのか」

改善したい気持ちのある職員は大勢いるようですが、その気持ちがマネジメント層に届くまではまだ時間がかかりそうです。

こちらのケース、どのような感想を持たれたでしょうか。摂食機能療法の取り組みに関しては病院により温度差があるようです。ただ私の経験上、摂食機能療法の算定の有無は問わず、口腔のケアを全く行っていない病院には出会ったことはありません。医療従事者が行う病院収入として評価されているケアが収入につながっていないのであれば、問題だと思います。

問題の原因としては、①診療報酬制度の理解が異なっている、②院内の算定フローが複雑で面倒になっている――という2点が考えられます。まずは、正しく制度を理解しましょう。そして院内の算定フローがどのようになっているのか、摂食機能療法を実施しても算定につながっていないのであれば、漏れの要因がフローのどこにあるのか探ってみましょう。特に①について、診療報酬を正しく理解できていないために自分たちで仕事を多大に増やしている(または増えると想像している)ことは少なくないと思います。どうしたら算定を回避できるのかではなく、「どうすれば効率的に摂食機能療法として算定できるのか」を念頭に置いて検討してみてはいかがでしょうか。

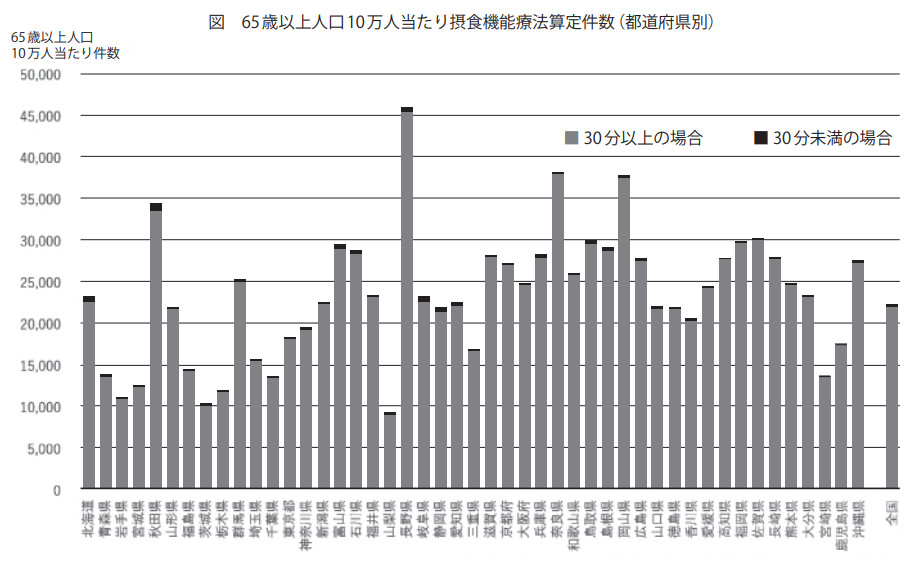

最後に、皆さまの医療機関がある地域が摂食機能療法を活発に行えるよう願いを込めて最新NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)より都道府県別、65歳以上人口10万人当たり摂食機能療法の算定件数をお示しします(図)。(『最新医療経営PHASE3』2024年2月号)

結論

高齢患者に必要なケア収入につながるなら

着実な実施と算定を!

株式会社メディフローラ代表取締役

うえむら・ひさこ●東京医科歯科大学にて看護師・保健師免許を取得後、総合病院での勤務の傍ら、慶應義塾大学大学院にて人事組織論を研究。大学院在籍中に組織文化へ働きかける研修を開発。2010年には心理相談員の免許を取得。医療系コンサルティングを経て13年、フリーランスとなり独立