ケーススタディから考える診療報酬

第14回

認知症ケア加算の改善策

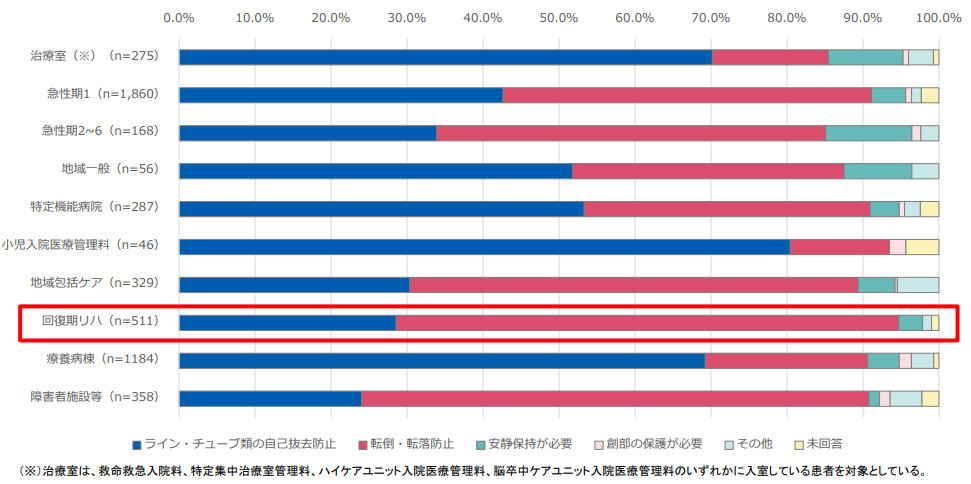

7月6日に行われた第3回入院・外来医療等の調査評価分科会にて、たびたび話し合われている認知症に関する資料が示されました(図)。身体拘束の理由について「ライン・チューブ類の自己抜去防止」と「転倒・転落防止」が合わせて9割を占めることが示されました。今回はこのうち、「転倒・転落防止」を目的とした身体拘束に悩む病院のケースを紹介します。

図 入院料別の身体的拘束の実施理由

ケース:転倒・転落リスク回避のため身体拘束を

*今回とりあげたテーマについて実際に現場で起こっている問題を提起します

(特定を避けるため実際のケースを加工しています)

日本の南にある200床未満のケアミックス病院の事例です。この病院の課題は、認知症ケア加算を算定する患者に対する身体拘束割合がなかなか下がらないこと。全国平均である拘束率3割(2020年度NDBデータより算出)を下回る病棟もありますが、病院全体では4割程度となかなか改善しません。認知症ケア加算を届け出る同院の認知症ケア認定看護師Aさんは、日々数字と睨めっこです。

ある日訪問すると、Aさんの暗い表情に思わず声をかけました。

Aさん「先日、患者さんが車いすから落ちて受傷した事案が立て続けに起こってしまいました……。目を離したすきに車いすからずり落ちて……。医療安全と話し合ったのですが、安全には変えられないためリスクのある患者さんは車いすと身体を固定するY字ベルトを原則活用することになったのですが納得がいかなくて……」

実は、この病院は法人内に介護施設があり、場所は病院のお隣さん。読者の皆様も承知のとおり、介護現場では身体拘束は原則禁止です。

筆者「より良い看護の実現に向けて悩んでいる姿は本当に尊敬の一言です。ところで、お隣の介護施設では身体拘束をしないよう努力されていると思います。情報交換はされていますか」

Aさん「ケアにおける施設との連携は考えたことがなかったですね。病院は医療行為が主ですし、介護現場とでは状況が違うと思うのですが……」

筆者「患者さんの平均年齢は、ADLの状態はいかがでしょうか」

Aさん「平均年齢は30歳近く。入院初期は意識レベルが低く体動もないため、認知症の症状を有する方でも拘束しないことが多いのですが、超急性期を超えて意識がはっきりし動けるようになると、途端に身体的ケアが必要になり拘束しがちですね。施設のケアは参考になる可能性があるのですか」

筆者「今まで連携されていないのであれば、門を叩いてみてはどうでしょう」

その後、法人内の認知症ケアの質向上を目的として、介護施設の介護福祉士さんと病院看護師の話し合いが持たれました。介護福祉士さんの身体介助の専門家としての意見に食い入るように耳を傾けたとのことで、病院看護師の意識と結果が少しずつ変わろうとしています。

こちらのケース、どのような感想を持ちましたか?

人間関係の不和によって多職種連携が滞ってしまうという話を耳にする機会がよくありますが、その理由として、患者さんへの「正しいケア」に対する意見で衝突しているというケースは少なくないように思います。専門職であればあるほど、その「専門性」に縛られて視野が狭くなりがちです。

また、専門職に偉さの順位など当然あるわけがないのですが、医療と介護を「(理由などなく)医療のほうが偉い」という認識が無意識のうちにあると、医療者は専門性の高い意見に耳を傾けられなくなり、介護者は医療者に(聞いてもらえないため)意見を伝えることを諦めてしまうことになりかねないのです。

先の中央社会保険医療協議会(中医協)資料のなかで、認知症ケアにおける身体的拘束を予防・最小化するための具体的な取り組み内容について他病院の状況が示されましたが「病院外の者がかかわる事例検討会や対策の検討の実施」の実施率は高くはありませんでした。

法人内に介護施設がなくても、入退院支援等で連携している施設は複数あると思います。院内連携ももちろん重要ですが、院内の検討で光が見えなくなってしまった場合には、このケースのように、他の専門家の「目」が解決策になることを、頭の片隅においていただきたいと思います。(『最新医療経営PHASE3』2023年9月号)

結論

専門職であるからこそ

視野を広げるために多職種の声に耳を傾けるべし

株式会社メディフローラ代表取締役

うえむら・ひさこ●東京医科歯科大学にて看護師・保健師免許を取得後、総合病院での勤務の傍ら、慶應義塾大学大学院にて人事組織論を研究。大学院在籍中に組織文化へ働きかける研修を開発。2010年には心理相談員の免許を取得。医療系コンサルティングを経て13年、フリーランスとなり独立