【過去News】病院薬剤師の給与の向上を

処遇改善加算で行うのは疑問だ(2023年6月)

給与は「評価」「育成」「採用」など病院経営の根幹をなす人事の中枢である

自院の看護師や薬剤師の給与が診療報酬で左右されるのはおかしい

薬局薬剤師との格差是正に向け

診療報酬での処遇改善を検討

中央社会保険医療協議会で来年度の診療報酬改定に向けた協議が始まった。

6月14日の議論では、病棟薬剤師の給与を診療報酬で手当てすべきという主張があったという。背景としては、病院薬剤師は薬局の薬剤師と比べて給与が低く、働き手が薬局に流れてしまっていることがある。

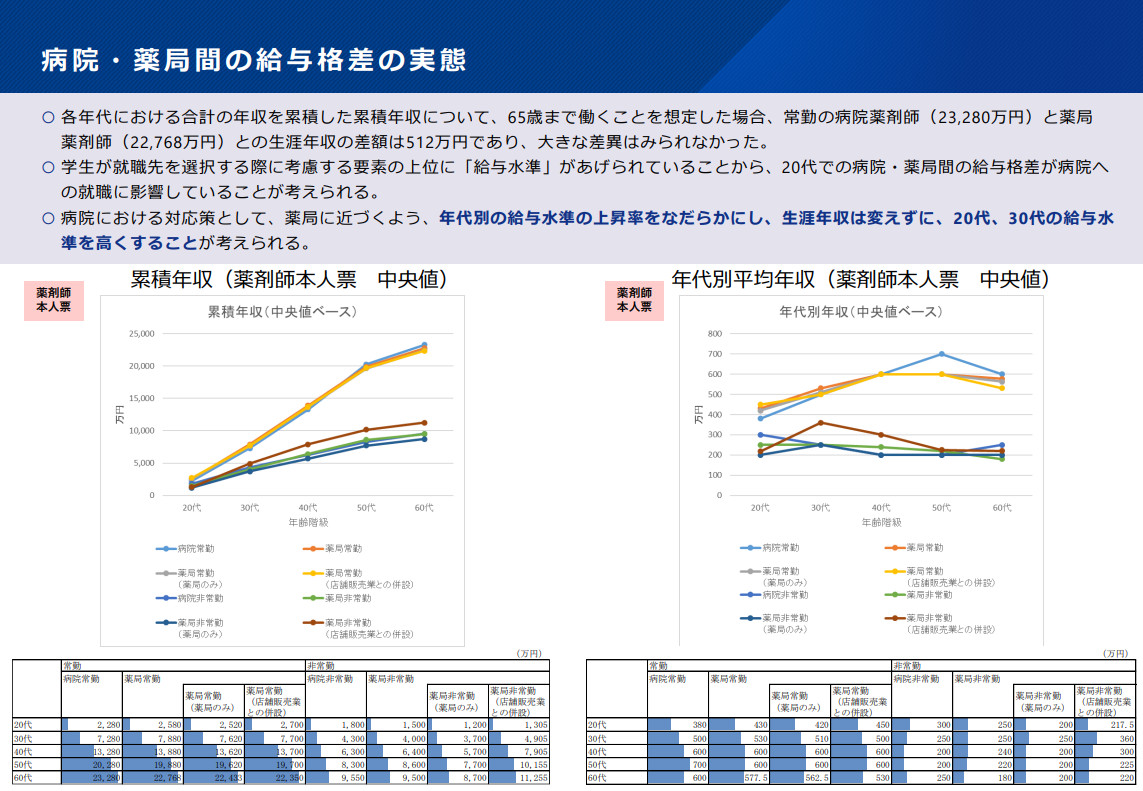

実際には、「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会(第13回、2023年3月29日)」において、病院と薬局間の給与差はあまりないという調査結果(図表1参照)が出ているものの、「薬局の給与は高い」という話はよく聞く。背景のもう一つに、22年10月に新設された「看護職員処遇改善評価料」という、コロナ対応をしている医療機関の看護師の処遇改善を目的に設けられた診療報酬がある。

看護師だけでなく多くのコメディカルにも配分していいことになっているが、その対象に薬剤師が含まれていないので、含めるべきという主張である(図表2参照)。

図表1 病院と薬局の薬剤師給与の格差

看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の賃金の改善措置の対象とすることができるコメディカル

- ア 視能訓練士

- イ 言語聴覚士

- ウ 義肢装具士

- 工 歯科衛生士

- オ 歯科技工

- 力 診療放射線技師

- キ 臨床検査技師

- ク 臨床工学技士

- ケ 管理栄養士

- コ 栄養士

- サ 精神保健福祉士

- シ 社会福祉士

- ス 介護福祉士

- セ 保育士

- ソ 救急救命士

- タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師

- チ 柔道整復師

- ツ 公認心理師

- テ その他医療サービスを患者に直接提供している職種

この「看護職員処遇改善評価料」の参考になっているのが、介護報酬の「介護職員処遇改善加算」である。介護報酬で得られた収益を、企業側は一切手をつけず、同額で介護職等の給与として配分するという仕組みである。

これは平均的な労働者に比べて給与が低い介護職員の給与増を目的に12年から設けられた項目である。19年にはさらに上乗せで「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されたが、その対象者に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが含まれていないので、対象に加えるべきだという訴えがされている。

各職種の給与は病院が決めるべきだ

本稿で考えたいのは、病院薬剤師やケアマネジャーの給与を上げるべきかどうか、ということではない。診療報酬や介護報酬にこのような仕組みを設けたがために、今後、毎回のように医療・介護系の職種別の給与が高いのか低いのか、上げるとしたらどのくらいが望ましいのか、対象はどこまで広げるのか、といった議論が持ち上がる可能性がある。

既に処遇改善が設けられている看護師においても、看護協会等からは対象をすべての医療機関や訪問看護ステーションにも広げることが要望されている。別途協議されている「特定行為研修」の受講促進のインセンティブも処遇改善を通して、などと言ってくるのであろうか。処遇改善系の加算を設けたことで、こうしたことが診療報酬や介護報酬の管轄になってしまった。

筆者がかつてから主張しているのは、企業で働いている職員の給与をいくらにするか、ということを国が指示するのはおかしく、企業全体の収益を上げて、その配分の仕方は企業に任せるべきである。

企業により人事評価等の制度や給与の決め方があるだろう。それを無視して国が給与の上げ下げを指示してしまっては、組織内の統治がしにくくなる。その結果が、「薬剤師やケアマネジャーが対象ではない」とか、「同一法人なのに介護施設の介護職は給与が高くて異動して病棟にいったら給与が下がるから行きたくない」といった問題が生じる。

本来なら、基本料などの基盤となる診療報酬を上げることで、企業全体の収益を上げて配分をさせるべきである。もちろん、人に投資がされず、企業が利益だけを積み上げるだけではないか、という意見もわかる。しかし、そうしたところは、他社と比べて給与が劣り、人が集まらなくなり、給与を上げることを検討しないとならなくなる。それが、競争原理の働く労働市場である。

現状では、看護職の処遇改善と言っておきながら急性期医療機関しか対象になっておらず、慢性期の医療機関は対象ではなく、そもそも高かった急性期の看護師の給与はさらに上がり、慢性期との給与格差が拡大している。こうした状況が競争の結果ではなく、制度的に起こってしまう。

どうしても国から直接配りたいのであれば、児童手当のように、個々が行政に申請をして直接本人の口座に振り込まれるようにすればいい。そうすれば、処遇改善は企業内の人事評価等とは切り離した構造になる。その業務の窓口を病院が代替するのであれば、行政の業務の移管であるのだから、事務手数料を委託費として払うべきであろう。

各種処遇改善の蚊帳の外に置かれている事務職が、自分らの給与増についてはどこからも訴えがされず、悶々と医療職の給与支払いの事務手続きをしていることをわかっているのであろうか。

いっそのこと、国家資格の医療・介護職を国家公務員にしてしまうほうがましかもしれない。給与に不満がある人は国に訴えてもらうしかなくなる。国か価格を決める統制経済と自由経済の混ざり合いが、医療の供給市場だけでなく、医薬・診療材料の供給市場、そして、医療・介護の人材市場にまで波及してきた。いろいろなところで矛盾が起き、制度疲労が生じ始めている。(『月刊医療経営士』2023年8月号)

(特定医療法人谷田会 谷田病院 事務部長)