医学切手が語る医療と社会

第19回

献血――命をつなぐ血の贈りもの

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。

はじめに:国や文化を超え献血への理解と協力を伝える

輸血は、医療の多くの場面において不可欠な治療手段です。手術や外傷治療、がんや白血病などの化学療法中の血球減少、産科出血など、輸血が患者の命を救う場面は数え切れません。

こうした輸血医療を支えるのが善意によって提供される「献血」です。

血液は人工的に大量生産することができず、保存期間にも限りがあります。そのため、継続的かつ安定的な献血の確保が求められています。

とりわけ災害時やパンデミック下など、献血者の動きが制限される状況では、血液供給が逼迫する恐れもあります。輸血医療の安定は日常的な献血への理解と協力に支えられているのです。

このように献血は個人の健康意識や社会連帯に根ざした公共的行為といえます。献血に関する啓発活動は、学校や職場などを通じて行われてきましたが、国や文化を越えてその重要性を広く伝える手段として切手の果たす役割も見逃せません。

世界の献血推進とABO式血液型の発見

世界保健機関(WHO)は2004年に「世界献血者デー(World Blood Donor Day)」を制定し、毎年6月14日を記念日に定めました。この日は、ABO式血液型を発見したカール・ラントシュタイナーの誕生日に由来しています。ラントシュタイナーの業績によって安全な輸血が可能となり、近代医療の発展を支える基盤が築かれました。

以降、多くの国で献血促進の取り組みが強化され、定期的な献血の習慣化が進められてきました。

とくに若年層への働きかけ、学校教育での理解促進、献血ルームの設置、健全性を損なわない範囲でのインセンティブ制度など、各国で工夫を凝らした施策が展開されています。

また、献血だけでなく、骨髄バンクの整備や臍帯血移植といった「造血細胞の提供」も近年注目されています。血液を「輸血する」から「生み出す機能を移植する」へと医療の選択肢が広がる中で、骨髄バンクへのドナー登録の重要性も高まっています。

献血関連の切手にみる医療と社会現

献血を呼びかける切手は、赤十字・赤新月の象徴や、血液型、採血のイメージ、医療従事者の姿などを通じて、さまざまな形で献血の大切さを表現しています。それぞれの国の文化や宗教観に根ざしたデザインも多く、切手を通して医療倫理や社会的連帯の価値観が視覚化されていることがわかります。

以下では、世界各国で発行された代表的な献血関連切手を取り上げ、図像を通じて献血という行為の意味と価値を読み解いていきます。

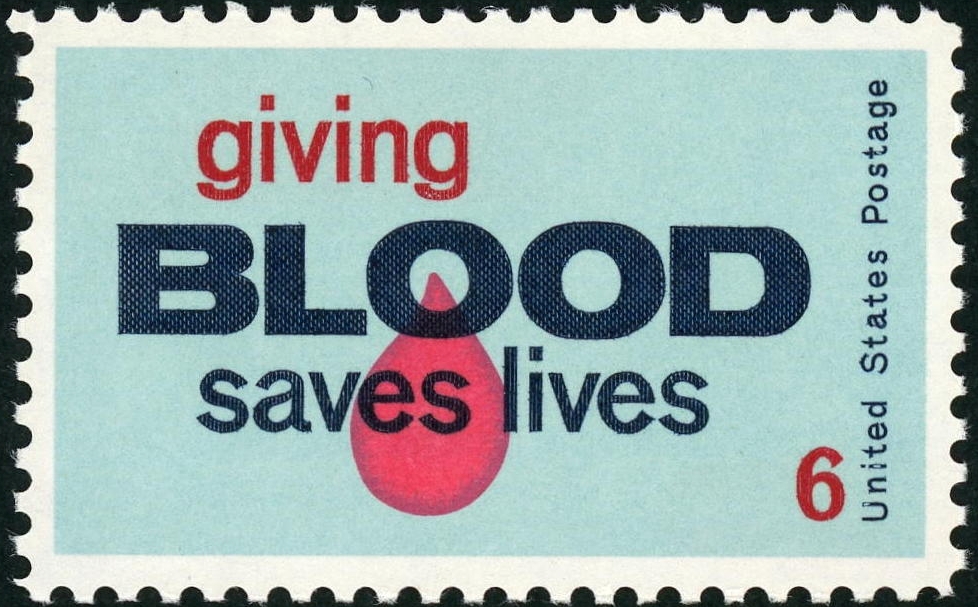

献血関連の事柄を主題とする切手1:アメリカ(1971年発行)

—献血を呼び掛ける標語

「献血は命を救う」という強いメッセージが大きく印刷された一枚です。シンプルながら、言葉そのものが切手の主題となっており、視覚よりも訴求力のある語句によって行動を促す構成が印象的です。公共広告の一環としての役割が色濃く現れています。

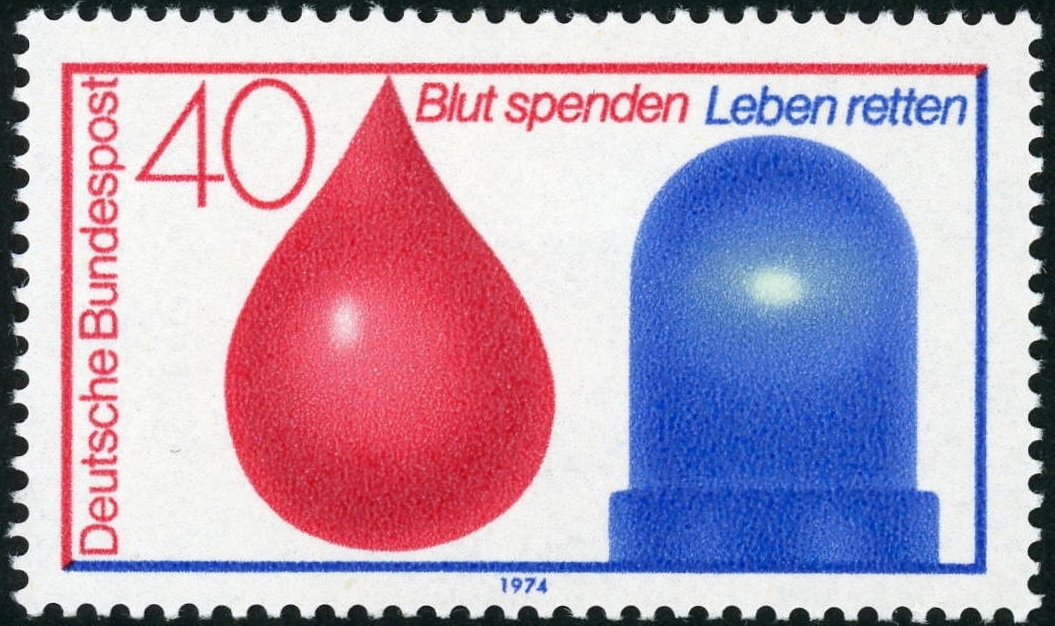

献血関連の事柄を主題とする切手2:西ドイツ(1974年発行)

—血液とサイレン

「Blut spenden Leben retten(命を救うために献血を)」と呼びかけるこの切手は血の一滴の「赤」、救急車のサイレンの「青」を図案化したものですが、赤が動脈血、青が静脈血というイメージもあるのでしょう。献血で採血されるのは静脈血です。

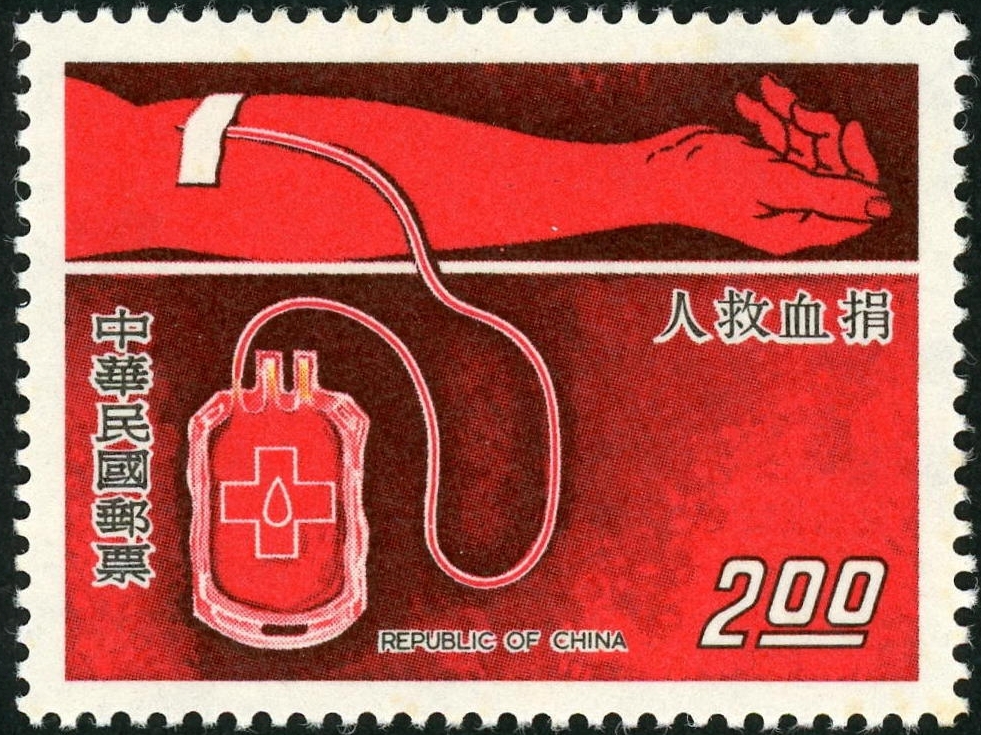

献血関連の事柄を主題とする切手3:台湾(1977年発行)

―献血用パックと採血

「損血救人(血を分けて人を救う)」と書かれた切手で、献血の過程が具体的に描かれています。腕から採取された血液がパックに流れ込んでいく様子が丁寧に表現されており、献血のプロセスにフォーカスした構図です。

献血関連の事柄を主題とする切手4:チュニジア(1993年発行)

―献血の過程を図案化

赤新月と献血の図像が組み合わされたイスラム圏ならではのデザインです。この国では数多くの献血推進切手が発行されており、その中の一枚である本切手では、採血された血液が保存容器に流れ込む様子が図案化されています。

献血関連の事柄を主題とする切手5:日本(1974年発行)

—ABO式血液型と献血の啓発

ABO式血液型の「A」「B」「O」「AB」の文字が大きく描かれた日本における献血啓発切手です。輸血の安全を守るうえで不可欠な血液型の概念を広めるとともに、日本におけるABO式血液型の割合も表現しています。

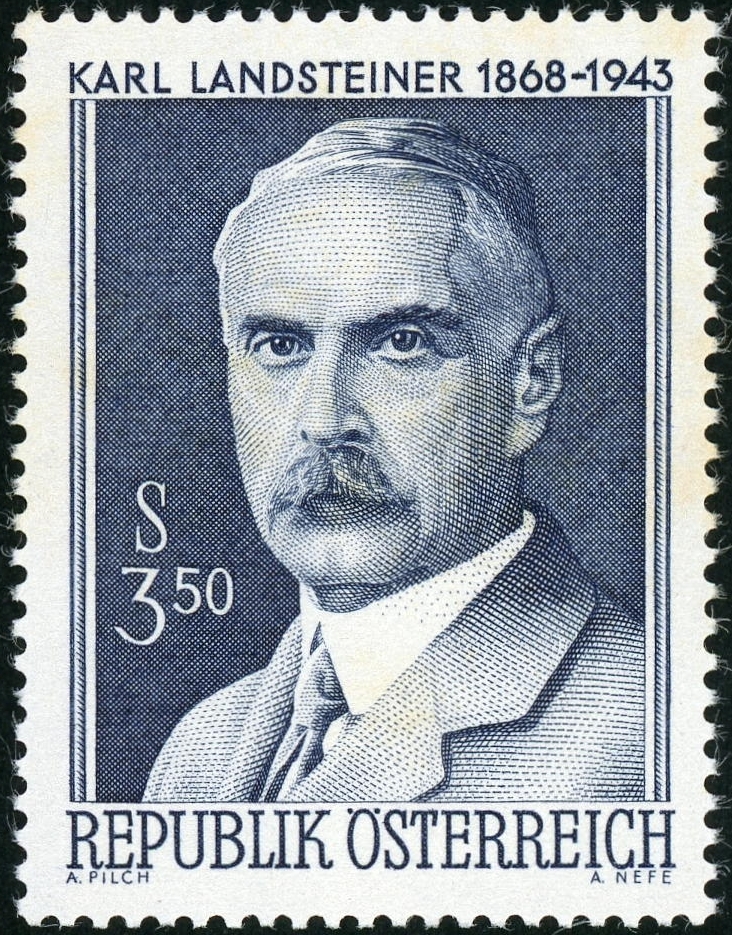

献血関連の事柄を主題とする切手6:オーストリア(1968年発行)

—ABO式血液型の発見者

ABO式血液型を発見したオーストリアの病理学者、カール・ラントシュタイナーを讃える切手です。

彼は人間の血液を混ぜると凝集する場合としない場合があることを発見し、これがABO式血液型の発見につながりました。この発見は、輸血の安全性を高める上で重要な貢献をしました。

献血関連の事柄を主題とする切手7:スロバキア(2015年発行)

—骨髄移植の啓発

献血からさらに一歩進んだ医療技術として、骨髄移植をテーマとした切手です。

献血で得られた血液を輸血しても、その血液補給は一時的なものにすぎません。しかし、血液を作る骨髄を移植すれば、その骨髄は血液を造り続けます。白血病の治療などに骨髄移植が用いられます。

まとめ:いのちをつなぐ献血

献血は現代医療を支える根幹的な行為のひとつです。切手に描かれるその姿は単なる医療行為としてだけでなく、「いのちを分かち合う」という倫理的な意味も伴っています。採血の風景や血液型の啓発、ドナー制度の象徴表現など、多様な図像が各国で用いられており、医療と社会のつながりを鮮やかに映し出してきました。

とりわけ、カール・ラントシュタイナーの功績や骨髄移植といったテーマを切手という小さなキャンバスに収めることで、科学の進歩と人間の連帯が等しく重んじられていることを感じさせます。日常の中で、誰もが参加できる「いのちの循環」が献血の本質であり、私たちが次代に伝えていくべき価値なのかもしれません。

(2025年7月31日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。