医学切手が語る医療と社会

第13回

ワクチン:感染症から命を守る知恵と努力

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。

はじめに:ワクチンとは

ワクチンは、感染症を防ぐための重要な医薬品です。無毒化や弱毒化した病原体、あるいは病原体の遺伝情報を基に作られ、体内に投与することで免疫を獲得させる仕組みです。感染症の発症を防ぐだけでなく、発症しても重症化を抑える効果が期待されるため、「予防医学」において重要な役割を担っています。

特に抗生物質が効かないウイルス性疾患への対応においては、ワクチンは最も有効な予防手段として注目されています。さらに、細菌感染症の予防においてもワクチンの重要性が高まっています。

ワクチンは18世紀のエドワード・ジェンナーによる天然痘ワクチンの開発を起点として発展してきました。19世紀にはルイ・パスツールが狂犬病のワクチンを開発し、20世紀にはポリオや麻疹など数多くの感染症へのワクチンが実用化され、世界の公衆衛生に大きく貢献しました。

ワクチンの効果と課題

ワクチンは個人の免疫を高めるだけでなく、「集団免疫」という形で社会全体の感染拡大を防ぐ役割も担います。多くの人々が免疫を獲得することで、ワクチンを接種できない人々の感染リスクも下がるため、公衆衛生の観点からワクチン接種の意義は非常に大きいと言えます。

ワクチンには副反応のリスクも伴います。接種部位の腫れや発熱などの軽い副反応が一般的ですが、まれにアナフィラキシーのような重篤な反応が起こることがあります。特に新型コロナウイルスワクチンでは、種類や体質による副反応の違いが話題になりました。

そのため、ワクチン接種は医学的な観点から個々のリスクとベネフィットを慎重に検討した上で行われるべきであり、医療機関では接種後の観察体制を整え、安全確保が徹底されています。

ワクチンの種類

ワクチンには以下のような種類があり、それぞれの特徴や効果に違いがあります。

- 生ワクチン:病原体の毒性を弱めたもの。1回の接種で十分な免疫を得られやすく、免疫の持続期間が長い。免疫不全者への接種は避けるべきとされる。

- 不活化ワクチン:病原体を死滅させたもの。安全性が高いが、複数回の接種が必要な場合がある。

- 遺伝子ワクチン:mRNAやDNAなどの遺伝情報を活用し、体内で抗原を作り出して免疫を誘導する仕組み。新型コロナウイルス感染症への対応として急速に実用化された。

- ウイルスベクターワクチン:無害なウイルスを利用して病原体の遺伝子を体内に運ぶワクチン。

- サブユニットワクチン:病原体の特定の抗原のみを使用し、安全性が高いとされる。

新型コロナウイルス感染症の流行では、mRNAワクチンやウイルスベクターワクチンが短期間で開発され、大きな効果を上げました。これにより、ワクチン技術は飛躍的に進歩し、がんや自己免疫疾患への応用が期待されています。

ワクチンに関する切手の紹介

ワクチンの歴史や重要性は、切手というメディアを通じても語られています。以下では、ワクチンに関連する6枚の切手を紹介します。これらの切手は、感染症と闘い続けた人々の知恵と努力の軌跡を伝えています。

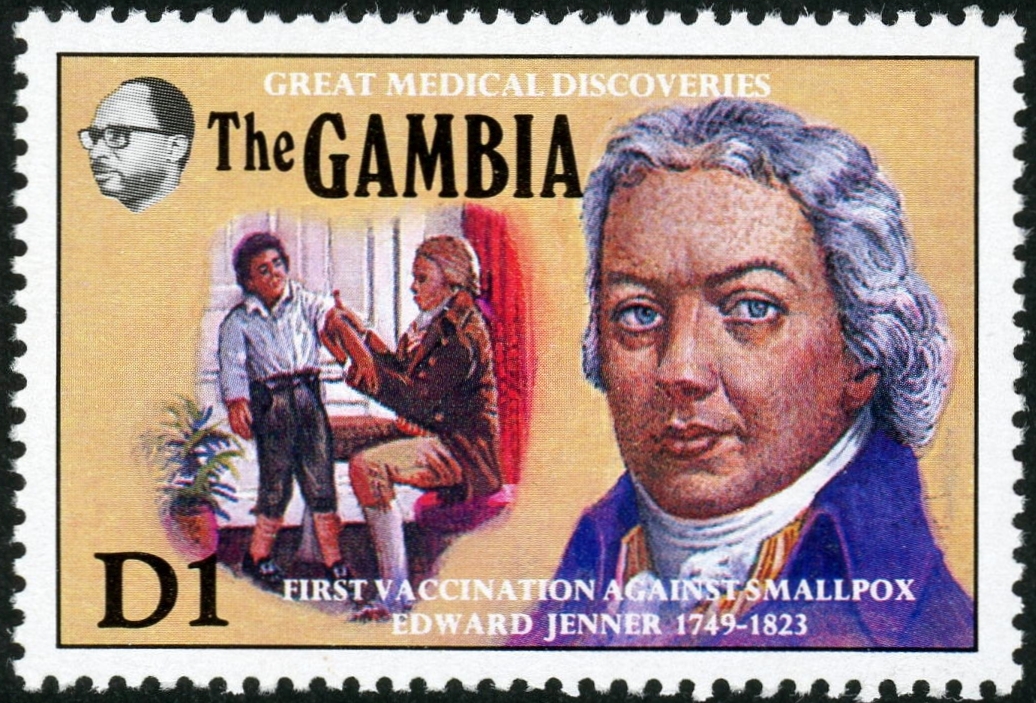

ワクチンに関する切手1:ガンビア(1989年発行)

―エドワード・ジェンナーと種痘の成功

ワクチンの歴史は、イギリスの医学者エドワード・ジェンナー(1749-1823)による天然痘ワクチンの開発から始まりました。牛痘の膿を接種することで天然痘の感染を防ぐという発見は、人類初のワクチン接種として知られ、その後の種痘の普及が天然痘根絶につながったのです。

ワクチンに関する切手2:フランス(1985年発行)

―ルイ・パスツールと狂犬病ワクチン

フランスのルイ・パスツール(1822-1895)は、感染症が微生物によるものであることを解明し、鶏コレラや炭疽病のワクチンを開発しました。さらにヒトを対象とした狂犬病ワクチンを1885年に開発しました。

この切手は狂犬病ワクチン開発100周年を記念して発行されたもので、最初に狂犬病ワクチンを接種された少年とパスツールの姿が描かれています。

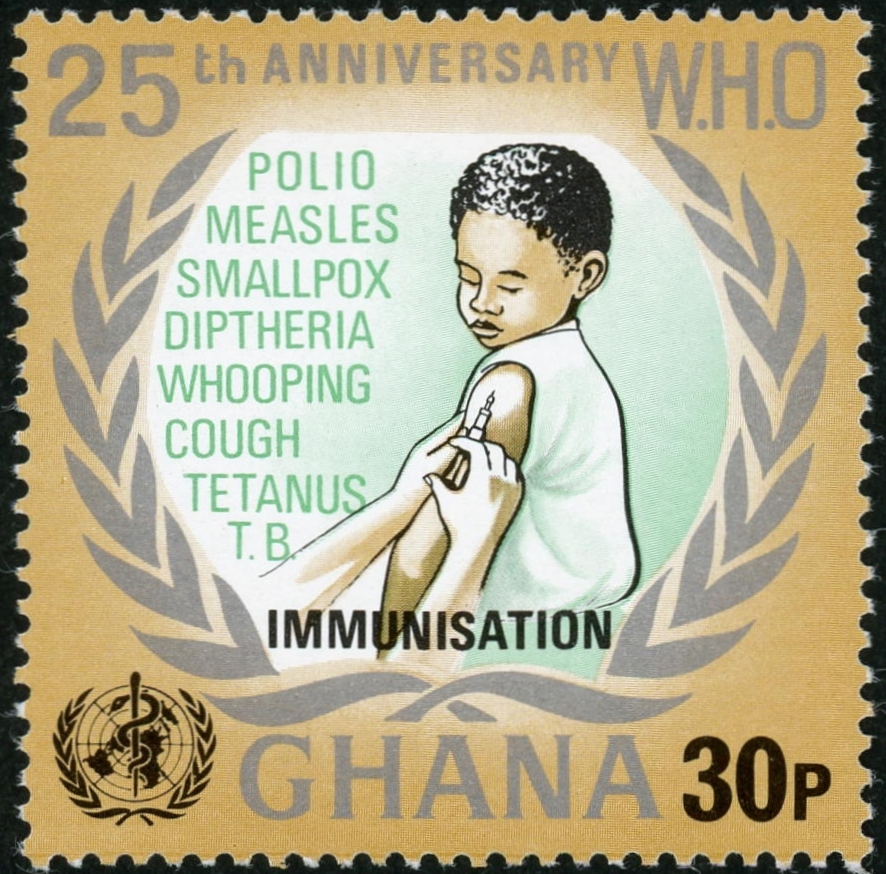

ワクチンに関する切手3:ガーナ(1973年発行)

―WHOとワクチン接種の推進

世界保健機関(WHO)は、感染症の流行を防ぐためにワクチン接種の普及に力を注いできました。WHO設立25周年を記念したこの切手には、ワクチンを接種する少年の姿とともに、ポリオ、麻疹、天然痘、ジフテリア、百日咳、破傷風、結核といった「ワクチンで予防できる疾患」が紹介されています。

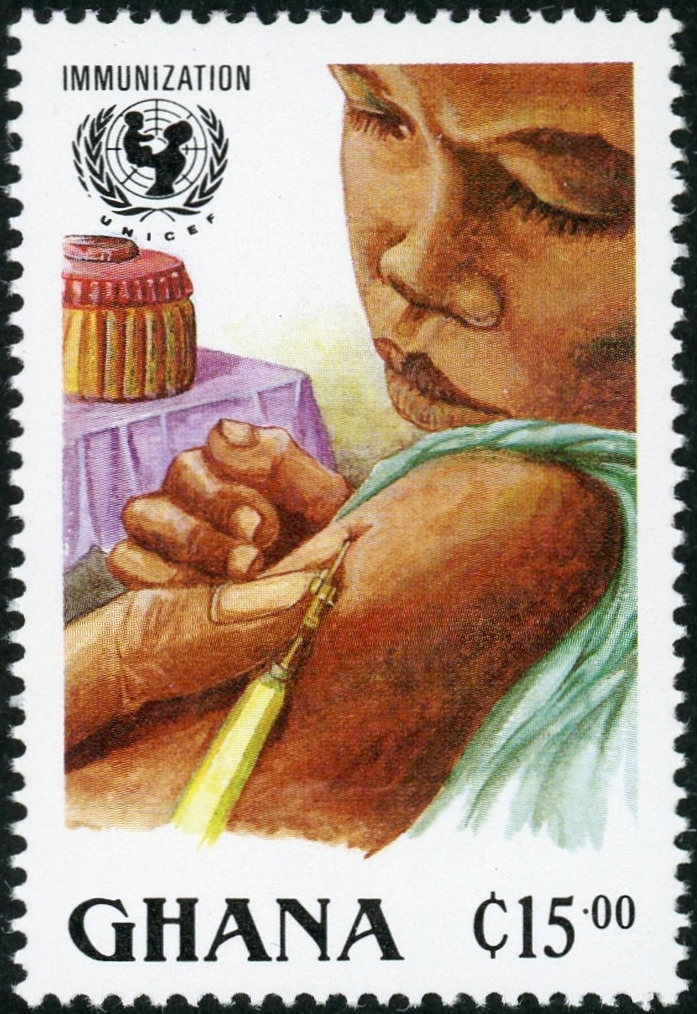

ワクチンに関する切手4:ガーナ(1988年発行)

―ユニセフと子どものワクチン接種

ユニセフ(国際連合児童基金)もまた、子どもの健康を守るためにワクチン接種の普及に尽力しています。この切手にはユニセフのシンボルマークと、ワクチンを接種する子どもの姿が描かれています。感染症予防が子どもの未来を守るために重要であることを訴えかけた1枚といえるでしょう。

ワクチンに関する切手5:タイ(1990年発行)

―ポリオ根絶への貢献

ポリオはウイルスによる感染症で、主に5歳以下の子どもが感染し、重症化すると麻痺や呼吸困難などの深刻な後遺症を引き起こします。この切手はロータリークラブが推進する「ポリオ根絶キャンペーン」を記念して発行されたもので、赤ちゃんに経口ワクチンを投与する様子が描かれています。右下にある歯車のようなシンボルマークはロータリークラブのものです。

ワクチンに関する切手6:ドミニカ共和国(1956年発行)

―BCGワクチンの接種

ここに示す複十字切手は「BCGワクチン」を全面に打ち出したわかりやすいデザインとなっています。BCGワクチンは結核の発症や重症化を防ぐ手段として広く使用されていますが、その評価には国ごとに違いがあり、接種の体制も大きく異なります。

日本を含むアジア諸国では、乳児期に国民全体を対象とした接種が一般的です。東欧諸国、アフリカ諸国、中南米諸国でも、BCG接種は広く行われています。これは、これらの地域で結核の発生リスクが比較的高いとされているためです。

一方、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、そして西欧諸国の多くでは、結核の発生率が低いため、BCG接種は感染リスクの高い層に限定され、国民全体への接種は行われていません。

まとめ:ワクチンへの理解と信頼

ワクチンは感染症から人類を守るうえで欠かせない医療手段であり、その歴史は予防医学の進歩そのものとも言えます。エドワード・ジェンナーによる天然痘ワクチンから始まり、パスツールの狂犬病ワクチン、近年のmRNAワクチンに至るまで、ワクチンの開発は感染症の克服と密接に関わってきました。

ここで紹介した6枚の切手は、ワクチンの発展を物語るだけでなく、感染症との闘いに関わった人々の努力や知恵を伝えています。ワクチンの意義や課題に目を向け、社会全体で信頼と理解を深める重要性を再確認させてくれるものといえるでしょう。

(2025年4月30日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。