医学切手が語る医療と社会

第12回

精神医学:心の健康を支える学問

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。

はじめに:精神医学の世界

精神医学(Psychiatry)は、心の健康を守るために発展してきた医学の一分野です。感情や行動、認知、気分などの心の問題に対応し、その診断・治療・予防を目的としています。

精神科医は、患者の身体的、心理的、社会的要因を総合的に評価し、薬物療法や心理療法、リハビリテーションなど多様な治療手法を組み合わせて対応します。

精神医学は「神経科学」や「心理学」、「生物学」などの幅広い学問と深く関わりながら発展してきました。その背景には、精神疾患の原因が脳の機能障害だけでなく、社会的背景や環境要因とも密接に関係しているという考えがあります。そのため、精神医学では「生物・心理・社会モデル」に基づいた包括的な治療が重視されています。

精神医学の発展と課題

精神疾患は古くから存在していましたが、かつては「悪霊に取りつかれた」や「人格の異常」といった誤解が広まり、科学的な治療が行われることはほとんどありませんでした。

19世紀以前の医療現場では、精神疾患のある人々は隔離されるだけでなく、患者を「見世物」として扱う病院すら存在したといいます。こうした状況が続いたため、精神医学は長らく科学とは言えないものでした。

この状況を大きく変えたのが、19世紀の科学的な精神医学の登場です。

フランスのジャン=マルタン・シャルコー(1825-1893)らの尽力により、精神疾患は「脳の病気」として体系的に理解されるようになり、診断や治療に科学的根拠が取り入れられるようになりました。

さらに20世紀には、ジークムント・フロイト(1856-1939)による精神分析や、さまざまな心理療法が発展し、心の問題に対する新たなアプローチが広まりました。

一方で、精神医学はその発展の過程で、患者の人権が軽視されたり、非人道的な治療法が行われたりするといった負の側面も抱えてきました。

例えば、ロボトミー手術は一時期「革新的な治療法」として注目を集めましたが、患者の人格や人間性を大きく損なう結果をもたらし、後に非人道的な医療行為として強く批判されました。

こうした歴史を踏まえ、現代の精神医学では、患者の尊厳や人権を尊重しつつ、科学的根拠に基づいた治療が重要視されています。科学の進歩とともに、精神医学はより人間的で包括的なアプローチへと発展を遂げています。

精神医学に関する切手の紹介

精神医学の発展と課題は、切手というメディアを通じても語られています。以下では、精神医学に関連する6枚の切手を紹介します。これらの切手は、精神医療の進歩とともに、心の健康を守るために社会が果たすべき役割を伝えています。

精神医学に関する切手1:フランス(1960年発行)

―ジャン=マルタン・シャルコーと科学的精神医学の始まり

精神医学が科学的な医学として確立されたのは19世紀以降のことです。

フランスのジャン=マルタン・シャルコー(1825–1893)は、神経精神症状を体系的に整理し、精神医学の科学的な基盤を築いた人物として知られています。シャルコーの研究は、後の心理学や精神分析の発展にも大きな影響を与えました。

この切手は、彼の功績を称えて発行されたものであり、精神医学が「科学」としての歩み始めたことを表しています。

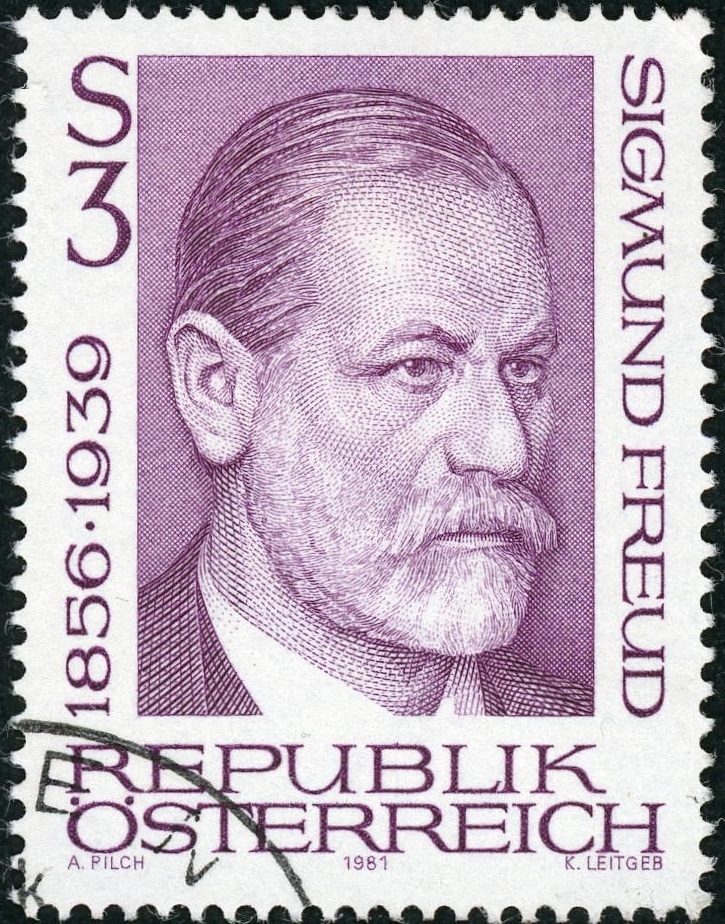

精神医学に関する切手2:オーストリア(1980年発行)

―ジークムント・フロイトと精神分析

ジークムント・フロイト(1856–1939)は、精神分析を創始したオーストリアの精神科医であり、その理論は精神医学のみならず心理学や文化思想にも多大な影響を与えました。無意識の概念や夢分析、精神疾患の原因に関する新たな視点は、当時の医療に革新をもたらしました。

オーストリアを代表する文化人の1人としてフロイトを描く3シリングの切手が発行されています。

精神医学に関する切手3:国連(2023年発行)

―世界メンタルヘルスデーの啓発

毎年10月10日は「世界メンタルヘルスデー(World Mental Health Day)」として、心の健康についての理解と関心を深めるための活動が行われています。

この国連の切手は、精神疾患に対する社会の偏見をなくし、メンタルヘルスの重要性を広く訴えるために発行されました。身体の健康だけでなく、心の健康も社会全体で支えるべきであるというメッセージが込められています。

精神医学に関する切手4:日本(2002年発行)

―世界精神医学会・横浜大会記念

精神医学に関する国際的な学術交流は、診断や治療の発展に欠かせません。2002年に開催された「世界精神医学会横浜大会」を記念して発行されたこの切手は、精神医療の国際的な連携と、精神疾患に対する理解促進の重要性を感じさせます。

また、女性に好んで使用されるデザインは切手の使用シーンを踏まえた図案づくりの意図を感じとることができます。

精神医学に関する切手5:デンマーク(1999年発行)

―アルツハイマー病への関心喚起

認知症は精神疾患の中でも重要な位置を占める病気であり、特にアルツハイマー病は発症の原因が複雑で、治療が難しい疾患のひとつです。

この切手は、アルツハイマー病の理解促進と、患者や家族に対する支援の重要性を訴えています。高齢化が進む現代において、認知症への対応は精神医学の重要な課題のひとつとなっています。

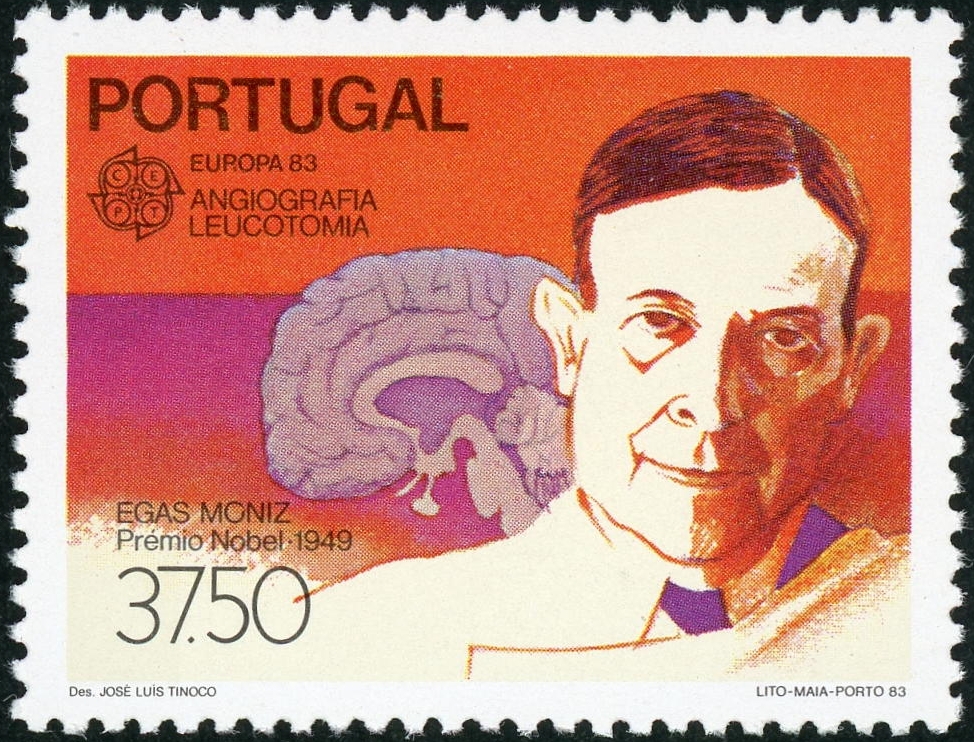

精神医学に関する切手6:ポルトガル(1983年発行)

―ロボトミーの負の歴史

アントニオ・エガス・モニス(1874–1955)は、精神疾患の治療法としてロボトミーを提唱し、1949年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。しかし、ロボトミーは患者の人格や人間性を損なう深刻な問題があると判明し、現在は全く行われていません。

この切手は、ロボトミーという非人道的な治療の負の歴史を伝えています。精神医学は、こうした過ちを経て、より人道的で科学的な治療へと進化してきたのです。

まとめ:心の健康の重要性

精神医学は、心の健康を守るために医学や心理学、社会学などの知見を取り入れながら発展してきました。切手を通して語られる精神医学の歴史は、科学的進歩だけでなく、患者の人権を尊重する医療のあり方を考えるうえでも重要な示唆を与えています。

科学の進歩とともに、精神医療がより良い形で発展するためには、社会全体の理解と協力が欠かせません。また、ストレスや不安、うつ病など、心の健康は現代社会においてますます重要なテーマとなっています。

切手は精神医学の過去と現在の題材を主題化することで、より多くの人々が心の健康について考えるきっかけを与えてくれています。

(2025年4月15日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。