医学切手が語る医療と社会

第10回

水と健康:安全な水へのアクセス

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。

はじめに:世界の水資源問題

水は生命維持に不可欠な資源であり、安全な飲み水の確保は公衆衛生の基本です。しかし、2022年時点で世界人口の約22億人が安全に管理された飲み水を利用できず、そのうち約1億1500万人は湖や河川、用水路などの未処理の地表水を使用しています(WHO/UNICEF 2022)。

この水資源へのアクセスは2000年以降に大きく改善されたものの、依然として地域や経済状況による格差が残っており、特に低所得国や紛争地域では深刻な問題となっています。

国際社会はこの課題を認識し、SDGs(持続可能な開発目標)の目標6「すべての人々に水と衛生へのアクセスを確保する」を掲げています。これは、2030年までに安全な飲み水の普遍的な提供を目指すものです。

しかし、多くの国々で水資源管理が不十分なため、水質汚染や水不足が公衆衛生を脅かしており、特にサハラ以南アフリカ、中央アジア、南アジア、東南アジアなどでは、適切な給水・衛生施設が整備されていないことが原因で、水関連の病気が蔓延する要因となっています。

水資源の問題の広がり

水の問題は、単なる供給の課題にとどまらず、健康や経済、ジェンダーの問題とも密接に結びついています。例えば、敷地内に水が得られない世帯の約80%では、女性や少女が水汲みを担っており(UNICEF 2022)、そのために教育や労働の機会を奪われています。

また、劣悪な衛生環境が原因で、毎日約1,000人の子どもが予防可能な水系感染症(赤痢やコレラなど)で命を落としているのが現状です。

こうした水資源問題を広く周知するため、時おり「安全な水へのアクセス」をテーマとした切手発行が見られます。これらの切手は、水と健康に関する啓発手段として機能し、公衆衛生向上に向けたメッセージを発信しています。

水と衛生をテーマとした切手の紹介

水の供給と公衆衛生の変遷が切手にも反映されていることがわかります。安全な水の確保が人々の健康を守る上で重要であることを示す歴史的な出来事や、それを記念する切手を紹介します。

水と衛生に関する切手1:ベルリン(1983年発行)

―手動ポンプによる井戸水供給

19世紀のヨーロッパでは、街角に設置された手動ポンプが井戸水の供給源でした。人々はこのポンプを使って水を汲み、飲料水や生活用水として利用していました。

ベルリンで発行されたこの切手には、当時の街角の風景として手動ポンプが描かれており、かつての水供給のあり方を伝えています。

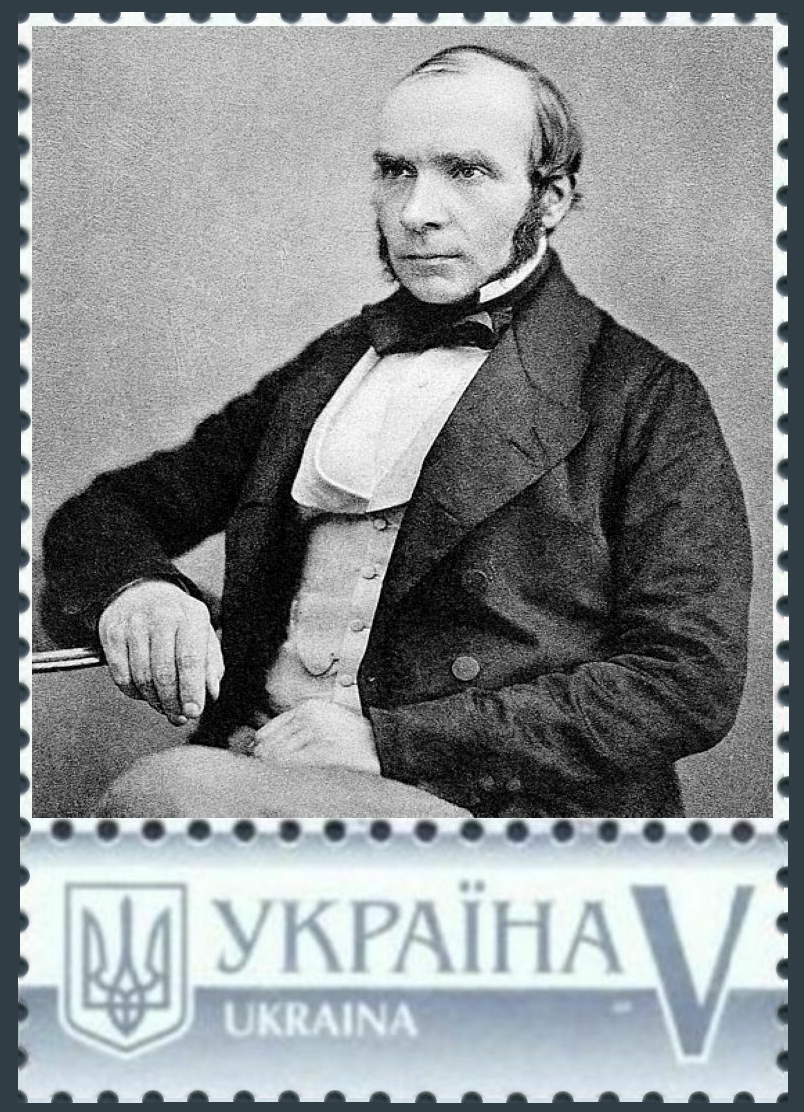

水と衛生に関する切手2:ウクライナ(発行年不明)

―ジュネーブのWHO本部

1854年、ロンドンのソーホー地区でコレラが大流行し、短期間で616人が命を落としました。この原因を突き止めたのが医師ジョン・スノウ(1813–1858)です。

彼は感染者の発生状況を詳細に調査し、ある井戸の手動ポンプを介して汚染された水が供給されていることを発見しました。その井戸の使用を禁止したことでコレラの流行は終息し、これが公衆衛生の大きな転換点となりました。

この切手は、ジョン・スノウの功績を称えるものとしてデザインされています。

水と衛生に関する切手3:日本(1987年発行)

―日本の近代水道100年記念

日本で初めての近代的な水道は、1887年に横浜市で完成しました。この水道事業の開始は、日本の公衆衛生の向上に大きく寄与し、全国各地で水道の整備が進むきっかけとなりました。

日本が近代水道100年を迎えた1987年に発行されたこの切手(初日指定局:横浜港郵便局)は、日本の水道事業の発展を象徴するデザインとなっています。

水と衛生に関する切手4:中国(1982年発行)

―国際飲料水供給と衛生の10年

国連は1981年から1990年までを「国際飲料水供給と衛生の10年」と定め、「1990年までにすべての人に清潔な水を」の目標を掲げました。この取り組みを記念して発行されたのが、この切手です。水の確保と衛生環境の改善が世界規模で取り組まれた時期を象徴する1枚です。

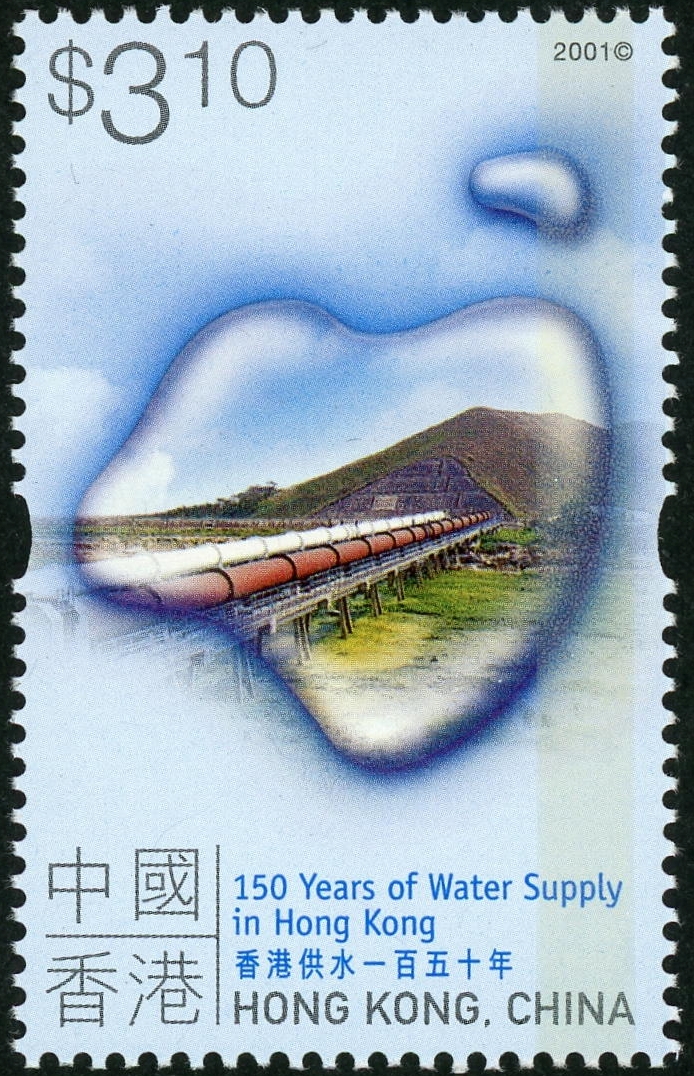

水と衛生に関する切手5:香港(2001年発行)

―香港の水道事業150年記念

香港の水道事業は1851年に政府が市民へ無料で井戸水を供給したことから始まりました。その後、中国本土から水を引いて輸入するなど、水道インフラの整備が進められました。

この切手は香港の水道事業150年を記念して発行され、清潔な水の供給がいかに都市の発展に貢献してきたかを示しています。

水と衛生に関する切手6:モルディブ(1988年発行)

―WHO設立40周年記念「清潔な水」

清潔な水の供給は、世界保健機関(WHO)の重要な事業の1つです。この切手はWHO設立40周年を記念して発行されたもので、「CLEAN WATER」(清潔な水)と書かれた水のイメージと蛇口がデザインされています。

まとめ:水資源の重要性を伝える切手

安全な水へのアクセスは、世界的な公衆衛生の向上にとって不可欠な要素です。しかし、経済的・地理的・社会的な要因による格差が依然として大きく、多くの人々が安全性の確保されていない水に依存せざるを得ない状況にあります。

SDGsの目標6は、安全な飲み水の確保を国際社会の共通課題として掲げていますが、その実現にはさらなる努力が求められます。

今回紹介した6枚の切手は、水資源の重要性と公衆衛生への影響を伝える役割を果たしており、各国の取り組みや課題を視覚的に表現しています。水資源を扱った切手の事例は決して多くはありませんが、改めて切手というメディアは、世界的な水問題の啓発においても有効な手段といえるでしょう。

(2025年3月15日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。