医学切手が語る医療と社会

第8回

癌と切手:早期発見へのメッセージ

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。

はじめに:世界的に主要な死因である癌

癌(がん)は、人体の細胞が異常に増殖し、正常な機能を損なう病的な状態を指します。

英語での「Cancer」はラテン語で「蟹」を意味する言葉から派生し、古代ギリシャの医師ヒポクラテスが用いた言葉に由来します。このように、癌という病気の名称そのものが、その侵襲的な性質を暗示しているといえます。

現代において、癌は心疾患に次いで世界的な主要な死因の一つとなっています。

世界保健機関(WHO)のデータによると、2020年には約1,000万人が癌で命を落とし、乳癌、肺癌、結腸癌、肝癌、胃癌が主要な死亡原因として挙げられています。これらの癌は、早期に発見され適切な治療が行われることで、治癒や延命が可能なケースが増えているにもかかわらず、診断の遅れや治療へのアクセスの不備が問題として残っています。

癌と人類の闘いの歴史

癌の治療と向き合う人類の歴史は長く、古代エジプトの医学文献にも癌の記録が残されています。しかし、本格的な癌研究が進展したのは20世紀に入ってからです。科学技術の発展により、癌の原因となる遺伝子変異やウイルス感染のメカニズムが解明され、診断技術や治療法が飛躍的に進歩しました。

特に画像診断技術や分子生物学の進展により、早期発見が可能となり、生存率の向上が期待される時代が到来しました。

癌切手の特徴と発行意図

癌に関連する切手は、治療法や検査技術を視覚的に伝えるだけでなく、患者の自己管理や検診の受診を促す啓発の一環としても重要な役割を果たしています。特に乳癌は、自己触診やマンモグラフィーによる早期発見が可能であり、これを啓発するデザインが多く見られます。

同様に、前立腺癌では血液検査による診断が推奨され、切手の図案でも検査の重要性が描かれています。

一方、胃癌や肝臓癌といった内臓に発生する癌については、高度な医療技術を必要とする診断機器がテーマとなることが多く、これらの切手は医療技術の進歩を強調する内容となっています。

切手というメディアが広く利用される背景には、視覚的に分かりやすく、かつ日常生活の中で多くの人々の目に触れるという利点があります。

癌に関する切手の紹介

世界各国で発行された、癌関連の切手を紹介します。

癌関連の切手1:アメリカ(1998年発行)

―乳癌の早期発見と自己触診の推奨

アメリカで発行されたこの切手は、乳癌の早期発見を訴えるデザインです。乳癌は、女性が自己触診を通じて早期に発見することが可能な疾患の一つです。

この切手は乳房の自己触診を訴えるデザインで、検査と治療を受ける重要性を呼びかけています。この切手と同じデザインの切手は、他の国々でも発行され、国際的な乳癌啓発運動を象徴するものとなっています。

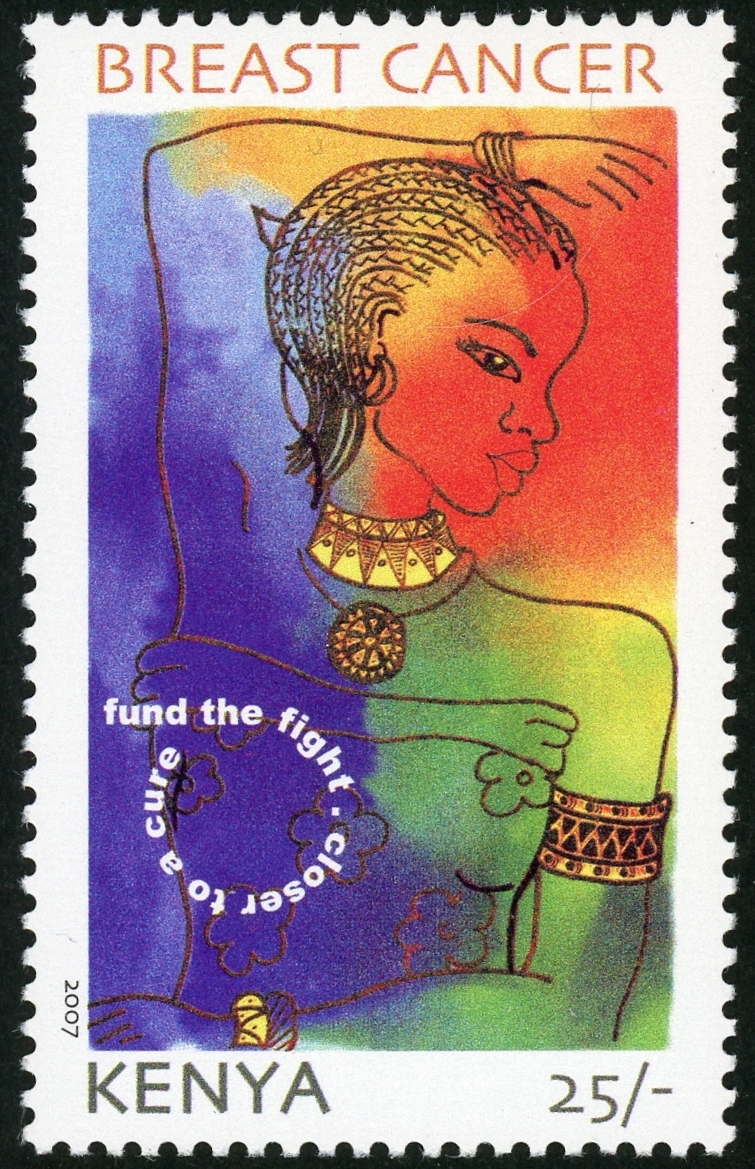

癌関連の切手2: ケニア(2007年発行)

―地域に根差した乳癌啓発の取り組み

ケニアで発行されたこの切手は、切手1と同様に乳癌の早期発見を呼びかけるものですが、女性の姿はケニアの女性らしくアレンジされています。

アメリカで乳癌の早期発見を訴求する切手が発行されてから9年後に発行されたこのデザインですが、同一主題の切手を複数の国や地域で同時期に発行する「共同発行切手」(ジョイントイッシュー)のようです。

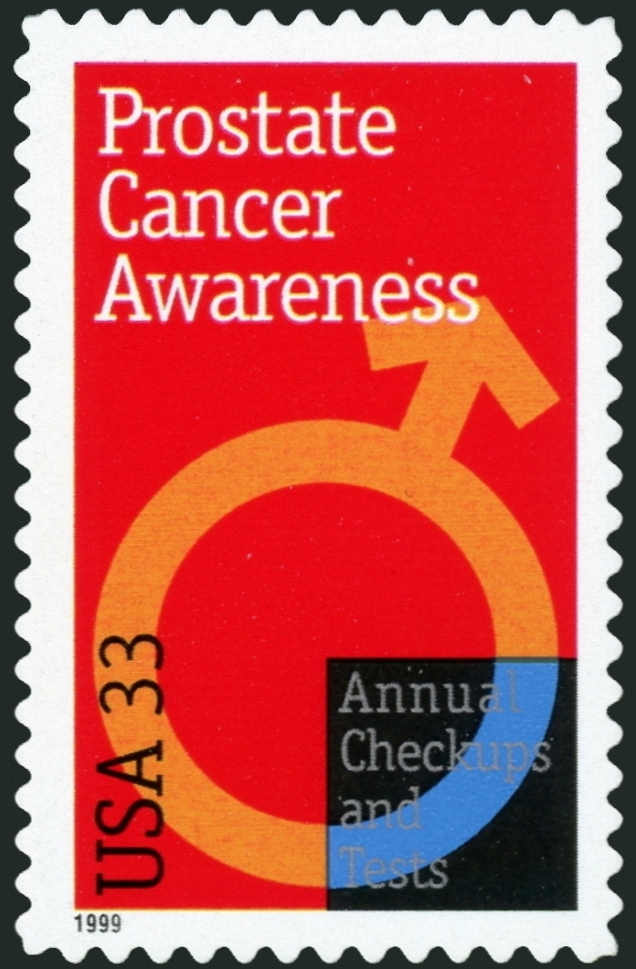

癌関連の切手3:アメリカ(1999年発行)

―前立腺癌の早期発見と定期検査の推奨

アメリカで発行されたこの切手は、前立腺癌の検査の重要性を訴えるものです。前立腺癌は血液中のPSA(前立腺特異抗原)を測定することで早期に発見することが可能であり、この切手は前立腺癌への認識を高めるメッセージが込められています。

なお、乳がんへの啓発がピンクリボンであるのに対して、男性特有の癌である前立腺癌への啓発はブルーリボンです。

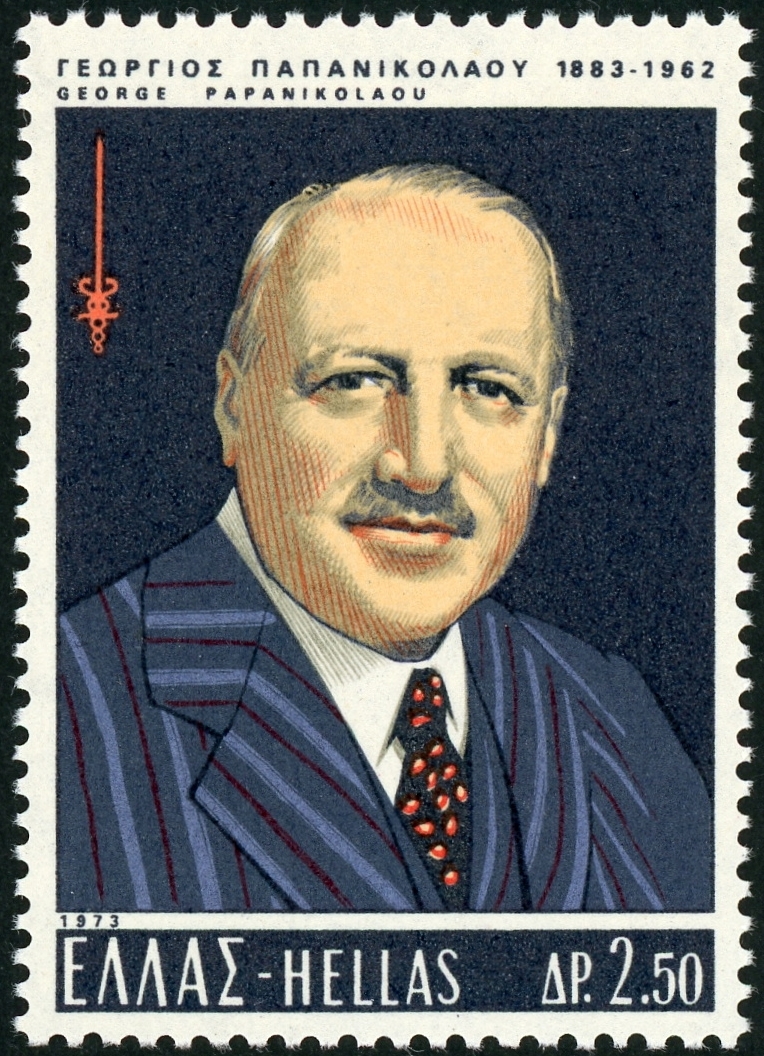

癌関連の切手:ギリシャ(1973年発行)

―子宮頸癌診断の父、パパニコロウ博士を称える切手

この切手は、子宮頸癌の細胞診(パパニコロウ塗抹法)を開発したギリシャ出身の医師、ジョージ・パパニコロウ博士の肖像を描いたものです。彼の研究は、子宮頸癌の早期発見に革命をもたらしました。

この切手には、彼の業績を記念するとともに、癌の予防と診断の重要性を人々に知らせる意図が込められています。

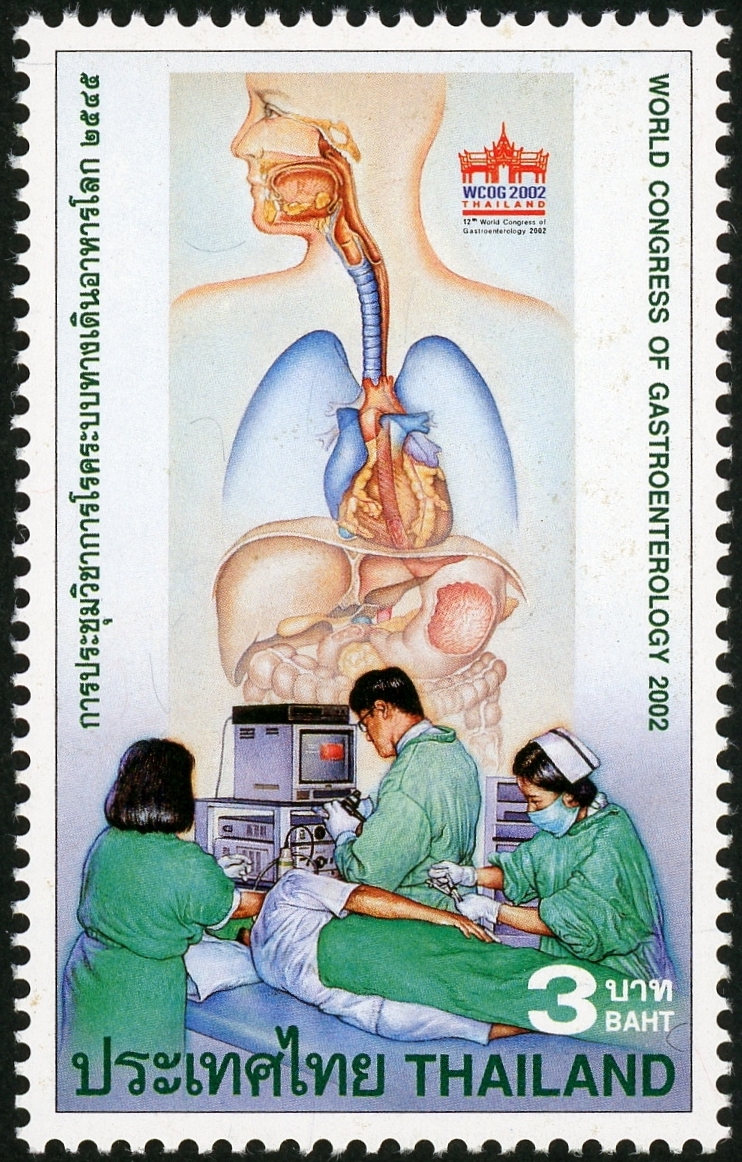

癌関連の切手5:タイ(2002年発行)

―胃癌や大腸癌の内視鏡検査の推進

タイで発行されたこの切手は、世界消化器病学会の記念として発行され、胃癌や大腸癌の早期発見に欠かせない内視鏡検査をテーマにしています。デザインには、内視鏡を用いて検査を行う場面が描かれ、消化器疾患の診断と治療の重要性を伝えています。

この切手は、内視鏡技術が公衆衛生に与えた大きな影響を視覚的に表現したものです。

癌関連の切手6:マケドニア(1992年発行)

―肝臓癌の早期発見と超音波診断装置

マケドニアで発行されたこの切手は、超音波診断装置を用いた癌の早期発見を訴えています。肝臓癌などの実質臓器の癌は、症状が出る前に超音波検査で発見されることが多く、この切手はその重要性を強調しています。

近代的な医療機器を象徴的に描いたデザインは、医学の進歩と公衆衛生の向上を示すものとなっています。

まとめ:癌の早期発見と治療、患者支援の重要性を訴える切手

癌という疾患は、古代から現代に至るまで、人類にとって大きな課題であり続けています。科学技術の進歩により、早期発見と治療が可能になった現在でも、医療へのアクセス、診断の遅れ、啓発不足といった課題が残されています。こうした中で、切手という視覚的で広く普及するメディアが、癌の早期発見や治療、そして患者への支援の重要性を訴える役割を果たしていることは注目に値するでしょう。

今回紹介した6枚の切手は、癌の診断技術や治療法の進歩を象徴するだけでなく、地域性や文化的背景を反映しながら、啓発活動の重要性を広める役割を果たしてきました。それぞれの切手に込められたメッセージは、患者だけでなく社会全体が協力して癌に立ち向かう必要性を示しています。

(2025年2月15日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。