DATAで読み解く今後の方向性 地域医療・介護向上委員会【特別編】

第78回

医師偏在対策は成功するのか②

今年の通常国会では、医師偏在対策や地域医療構想といった医療法の改正が予定されている。今回は、特に診療所医師に関連するポイントを中心に、医師偏在対策の詳細について解説する。

医師偏在対策のとりまとめと診療所関連の施策

1.外来医師過多区域での新規開業に関する規制

近年、都市部の一部地域においては外来医師が過剰となる一方で、地方や医師不足地域では、医療提供体制の維持が困難な状況に陥りつつある。そして、こうした傾向は、今後も進んでいくと予想されている(図表)。

この状況を改善するために、厚生労働省の「医師偏在対策推進本部」は、昨年末に総合的な対策パッケージを策定した。これによって、外来医師過多区域における新規開業の規制が導入されることとなった。

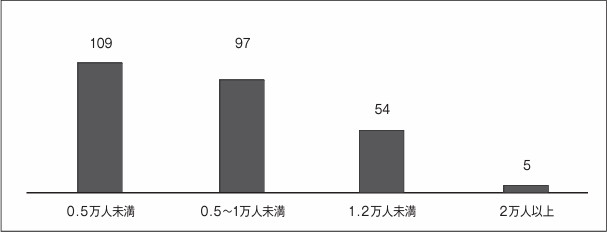

図表 2040年に診療所がなくなる可能性がある市区町村数(人口規模別)

※75歳で診療所医師が引退すると仮定

出典:厚生労働省「参考資料(医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ)」

この規制は2026年度から施行される。26年度以降、対象地域において新規に診療所を開業する医師は、開業の6ヵ月前に提供する予定の医療機能等を都道府県に届け出る必要がある。これを受けた都道府県は、地域の医療提供状況を考慮し、開業希望者に対して、「地域で不足している医療機能(例:夜間・休日の初期救急、在宅医療、公衆衛生など)」の提供を要請することできる。併せて、土日の代替医師としての従事など「医師不足地域」での一定期問の勤務を求めることもできるようになる。

開業希望者がこの要請に応じない場合には、都道府県医療審議会での説明義務が課されるほか、やむをえない理由がない場合には都道府県が勧告や開業予定者と勧告に従わない理由などの情報の公表が行われる可能性がある。また、要請を受けた診療所の保険医療機関指定期間が通常の6年から3年に短縮され、3年後の更新前も同様に「地域で不足している医療機能提供」「医師不足地城での医療提供」状況を確認し、必要に応じて「勧告」を行う。この場合、保険医療機関の指定期間は、3年よりも短い期間とすることもできるなど、診療所の運営において一定の制約が課されることになる。

2.「重点医師偏在対策支援区域」での診療所開業、承継支援

医師不足が特に深刻な地域では、診療所の開業や承継が進まないケースが多く、地域の医療提供体制の維持が課題となっている。これら課題に対応するため、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」が新たに設定されることになった。

この区域は、厚生労働省が提示する候補区域をもとに、各都道府県が地域の実情を考慮して選定する。候補区域としては、以下の基準に該当する地域が挙げられる。

- 各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏

- 医師少数県の医師少数区域

- 医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が全国下位1/4のニ次医療图

これらの区域においては、診療所の開業や承継を支援するために、施設整備の費用をはじめ、一定の経済的支援が行われる予定である。この支援策については2025年度から順次実施される。

3.保険医療機関の管理者要件の見直し

診療所を含めた保険医療機関の管理者は、従来、特別な資格要件が設けられていなかった。しかし、地域医療の質の向上を目的として、新たな要件が導入されることになった。

2026年度から施行されるこの改正により、新たに保険医療機関の管理者となる医師には、以下の要件が求められる。

- 現に保険医であること

- 2年間の臨床研修を修了していること

- 保険医療機関(病院に限る)での3年以上の保険医従事経験を有すること

この改正によって今後、特に都市部で診療所を開業する若手医師に対して、一定の病院での実務経験を積むことが求められるようになる。一方で、医師不足地域では診療所の承継が課題となっているため、経験要件の適用範囲や特例措置についても、今後の運用が注目される。

4.施策の背景と今後の展望

日本における医師の偏在は長年の課題であり、都市部と地方の地域差、診療科ごとの格差が大きい。特に、診療所の開業については、都市部への集中が顕著であり、一部の地域では外来医療が過剰となる一方で、医師不足地域では診療所の継続が困難になっている。

今回の施策は、医療体制の観点から、医師の適切な配置を促進し、地域医療の充実を図ることを目的としている。外来医師過多区域での新規開業の制約や、重点医師偏在対策支援区域での事業承継等の開業を支援することにより、地方への医師の定着が期待される。保険医療機関の管理者要件の見直しによって、病院で経験を積んだ医師が診療所の経営に関与することも求められるようになる。

5.いわゆる「直美(ちょくび)」への影響

また、最近急増している、いわゆる「直美(ちょくび)」対策という意味合いもある。

美容クリニックは多くが都市部に集中しており、特に「外来医師過多区域」に該当する可能性が高い地域に多く存在している。

今回の規制では、都市部で新規に美容クリニックを開業する場合、都道府県への事前届け出が必要となる。さらに、都道府県から不足している医療機能の提供を要請することがあり、美容医療のみを提供するクリニックは運営上の一定の制約が生じる可能性がある。

要請に応じなかった場合は、都道府県の医療審議会で説明義務が発生したり、開業情報の公表や勧告の対象となったりする可能性がある。そのため、美容医療を主とするクリニックを開業するにあたっては、より慎重な計画が必要となるだろう。

今後の課題として、制度の運用における柔軟性が求められる点が挙げられる。特に、医師不足地域におけるクリニックの承継支援や若手医師が都市部以外での勤務を選択しやすくするためのインセンティブの強化が重要となる。

これら施策が実効性を持ち、医師の適正配置が進む事で、全ての国民が適切な医療を受けられる環境が整うことが期待される。

次回は、2040年に向けた地域医療構想の詳細について解説していく。(『CLINIC ばんぶう』2025年4月号)

筑波大学医学医療系客員准教授

いしかわ・まさとし●2005年、筑波大学医学専門学群、初期臨床研修を経て08年、KPMGヘルスケアジャパンに参画。12年、同社マネージャー。14年4月より国際医療福祉大学准教授、16年4月から18年3月まで厚生労働省勤務