デジタルヘルスの今と可能性

第84回

医療法への位置づけが検討されるオンライン診療

「デジタルヘルス」の動向を考えずに今後の地域医療は見通せない。本企画ではデジタルヘルスの今と今後の可能性を考える。

医療法への位置づけで変わるオンライン診療の3つの変化

今回は改めてオンライン診療の話をしていこうと思っています。オンライン診療は、2015年の解禁から約9年が経過し、COVID-19パンデミックを経て大きな転換点を迎えました。

特に最近注目すべきは、オンライン診療の医療法への位置づけに関する議論が始まってきていることです。これは、クリニックの経営や診療体制に大きな影響を与える可能性がある動きといえます。

医療法への位置づけがなぜ重要なのか。まず、オンライン診療の現状を振り返ってみます。

これまでオンライン診療は、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」によって運用されてきました。しかし、医療法上の明確な位置づけがないことから、その解釈や運用にやや自由度があり、クリニックとしてオンライン診療の実施度合いはざまざまでした。とくに自由診療では想定外の活用をされている場面も見られています。

医療法への位置づけが実現すれば、以下のような変化が予想されます。

1.診療報酬上の位置づけの強化

2024年度診療報酬改定では、オンライン診療の基本的な点数はほとんど据え置きとなりましたが、看護師等遠隔診療補助加算(50点)の新設や、小児特定疾患カウンセリング料、精神科の通院精神療法でのオンライン診療の点数化など、徐々に適用範囲が広がっています。医療法への位置づけは、さらなる診療報酬の充実にもつながる可能性があります。

2.新たな診療モデルの確立

従来の対面診療を補完する形だけでなく、オンライン診療を前提とした新しい診療モデルの構築が可能になります。たとえば、かかりつけ医としての機能を維持しながら、オンライン診療を効果的に組み合わせた「ハイブリッド型診療」の確立が期待できます。

また、かかりつけ医が対面診療しかしない患者さんに対して「オンライン診療だけ」を行う保険診療のオンライン診療専門クリニックも増加する可能性があります。また、医師の働き方改革とあわせて、深夜20~22時あたりや土日のみ開院するオンライン診療のクリニックも増えていくのではないかと考えています。

オンライン診療の変化を受け診療所が行うべき3つの対応

では、クリニックはこの変化にどのように対応すべきでしょうか。以下の3つの視点が重要です。

1.患者ニーズの把握と対応

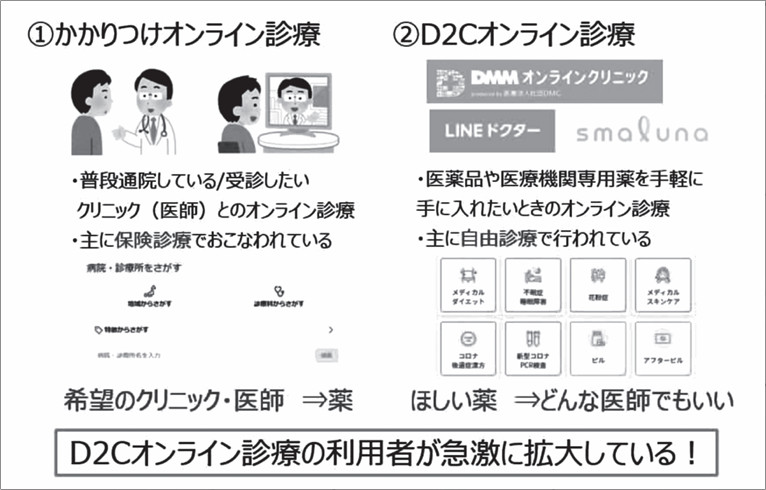

最近の傾向として、オンライン診療には大きく2つの需要があります。一つは、かかりつけ医として継続的に診療している患者さんへのフォローアップとしての利用。もう一つは、D2C(Direct to Consumer)型の、特定の症状や処方を求める新規患者からの需要です。D2C(Direct to Consumer)型のオンライン診療は近年、患者数が日に日に増加してきており、DMMオンラインクリニックが2024年3月に出したプレスリリースによると、2年で55万件の診察を行っていたとのことです。これは1か月に換算すると2.5万件、1日約800件です。リリースも半年以上前ですので、現在はこれ以上のオンライン診療を提供していることが推察されます。自院の患者層や地域性を考慮し、どちらのニーズに応えるのか(あるいは両方に対応するのか)を検討する必要があります。

図 オンライン診療に関する最新トレンド

2.診療体制の整備

オンライン診療の実施には、適切な予約枠の設定や、通信環境の整備、スタッフの教育など、様々な準備が必要です。医療法への位置づけに伴い、これらの要件がより明確になる可能性も高く、計画的な準備が求められます。オンライン診療がさらに一般的になっていく前に、今からでもスタッフ教育や環境の整備として早めに導入をしていくことが大切だと考えています。

3.経営戦略としての位置づけ

オンライン診療を単なる診療手段の一つとしてではなく、クリニックの経営戦略の一環として捉えることが重要です。例えば、診療圏の拡大や、新たな患者層の開拓、既存患者の利便性向上による患者満足度の向上など、様々な戦略的活用が考えられます。今までは診療圏を超えて来院する患者は少数だったと思います。しかし、対面が必要になったときはちょっと頑張って通院するが、普段はオンラインならちょっと遠めのクリニックでもいいと思う患者もいるため、オンライン診療はクリニックの特徴を出す一つと捉えるといいと思っています。

さらに注目すべき点として、最近のオンライン診療プラットフォームの進化があります。従来は導入・運用のハードルが高かった面がありましたが、最近は使いやすいシステムが増え、コストも合理的になってきています。また、電子カルテとの連携や、予約管理システムとの統合など、クリニックの業務効率化に寄与する機能も充実してきました。

ただし、オンライン診療の導入にあたっては、慎重な判断も必要です。すべての診療科や症状にオンライン診療が適しているわけではありません。また、対面診療とオンライン診療のバランスも重要です。自院の特性や強みを活かしながら、適切な形でオンライン診療を組み込んでいく必要があります。

医療法への位置づけは、オンライン診療の新たなステージの始まりといえます。この変化を、クリニックの診療体制や経営の見直しの好機と捉え、積極的に検討を進めることをお勧めします。その際、単なる効率化や省力化の手段としてではなく、より良い医療を提供するための手段として、オンライン診療を位置づけることが重要です。

変化の時代にあっても、地域医療を支えるクリニックの役割は変わりません。ただし、新しい技術、や制度を活用しながら、患者さんにとってより良い医療を提供し続けるために、オンライン診療をはじめとするデジタルテクノロジーに関連した制度の変化には特に注目をしてもらいたいと考えています。(『CLINIC ばんぶう』2024年12月号)

(京都府立医科大学眼科学教室・デジタルハリウッド大学大学院客員教授/東京医科歯科大臨床教授/THIRD CLINIC GINZA共同経営者)

かとう・ひろあき●2007年浜松医科大学卒業。眼科専門医として眼科診療に従事し、16年、厚生労働省入省。退官後は、デジタルハリウッド大学大学院客員教授を務めつつ、AI医療機器開発のアイリス株式会社取締役副社長CSOや企業の顧問、厚労省医療ベンチャー支援アドバイザー、千葉大学客員准教授、東京医科歯科大臨床准教授などを務める。著書は『医療4.0』(日経BP社)など40冊以上