デジタルヘルスの今と可能性

第83回

「新規開業制限」議論が本格化

診療所と地域医療への影響を考える

「デジタルヘルス」の動向を考えずに今後の地域医療は見通せない。本企画ではデジタルヘルスの今と今後の可能性を考える。

開業規制で懸念される地域医療の革新の遅れ

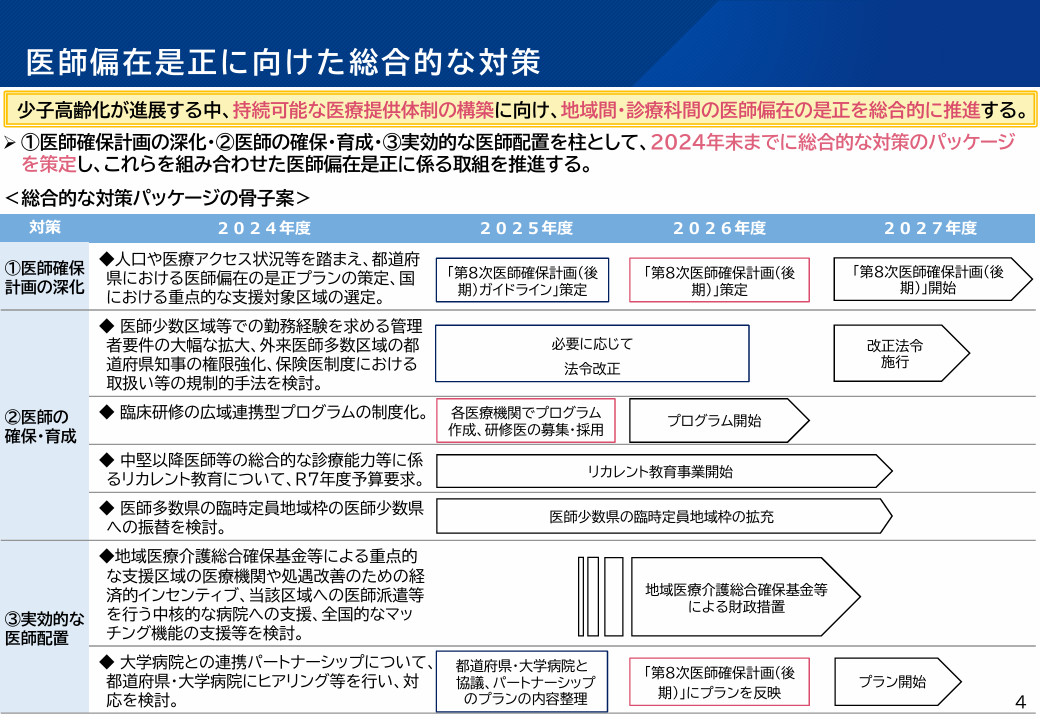

今回は最近話題になっている「クリニックの新規開業制限」について話をしていきます。言うまでもなく医師の地域偏在が大きな課題となるなか、厚生労働省は「医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージ」の策定を進めています。そのなかでも特に注目を集めているのが「外来医師多数区域での新規開業制限」です。

9月30日に開催された「新たな地域医療構想等に関する検討会」では、厚労省から具体的な規制案が示されました。外来医師多数区域での開業を許可制にすることや、開業の上限を設定すること、新規開業希望者に地域で不足している医療機能の提供を要請し、応じない場合は勧告・公表を行うことなどが提案されています。

この議論は、すでに開業されている先生方や、クリニックの経営に携わる事務長の方々にとって、非常に重要な意味を持ちます。

外来医師多数区域で診療されている方々にとっては、新規開業の制限は一見歓迎すべき政策に映るかもしれません。確かに、これまで激しい競争にさらされてきた地域においては、新規参入の抑制によって経営の安定化が期待できるでしょう。

しかし、この政策には慎重に検討すべき側面もあります。たとえば、新規参入の制限によって、既存のクリニックのなかで機能分化や専門化が進まず、結果として地域全体の医療の質が停滞してしまう可能性があります。また、新しい医療技術や経営手法を持った意欲的な医師の参入が阻害されることで、地域医療の革新が遅れる懸念もあります。

都市部での開業規制により地方での競争激化の可能性

一方、地方で診療されている先生方にとっては、この政策が別の影響をもたらす可能性があります。都市部での新規開業が制限されることで、開業を希望する医師が地方へ流れてくる可能性があることです。これは、医師不足に悩む地域にとっては朗報となり得ますが、同時に既存の診療所との新たな競争を生む可能性もあります。

さらに、この政策が実施された場合、都市部と地方の格差が固定化される懸念もあります。医師の自由な移動が制限されることで、各地域の医療サービスの質や量の差が固定化され、結果として患者の選択肢が狭まる可能性があるのです。

また、この政策が若手医師のキャリアパスにも影響を与える可能性があります。開業の機会が制限されることで、病院勤務医としてのキャリアを継続せざるを得ない医師が増える可能性があります。これは、医師の働き方改革とも密接に関連する問題です。

対岸の火事と捉えず自院の役割・機能の点検を

このように、「外来医師多数区域での新規開業制限」は、一見単純に見える政策ですが、実際には多くの側面を持ち、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。

開業医やクリニック経営者は、自らの診療所の経営だけでなく、地域医療全体の将来を見据えて、この問題を考える必要があります。短期的な利益だけでなく、長期的な視点で地域医療の質を向上させ、患者さんにとって最適な医療環境をつくり出すことが、我われ医師の責務だと考えています。

今後、厚生労働省での議論はさらに具体化していきます。私たちは、この動向を注視し、必要に応じて意見を表明していく必要があります。同時に、規制の有無に関わらず、地域に根ざした医療を提供し続けることで、患者さんや地域社会から必要とされる存在であり続けることが重要です。

変化の時代にあっても、地域医療を支える医療機関の役割は変わりません。この議論を、自らの診療所の在り方や、地域における役割を見つめ直す機会として捉え、新しい時代に向けたより良い医療の提供について考え続けることが必要だと思っています。(『CLINIC ばんぶう』2024年11月号)

図 医師偏在是正に向けた総合的な対策

出典:厚生労働省「近未来健康活躍社会戦略」

(京都府立医科大学眼科学教室・デジタルハリウッド大学大学院客員教授/東京医科歯科大臨床教授/THIRD CLINIC GINZA共同経営者)

かとう・ひろあき●2007年浜松医科大学卒業。眼科専門医として眼科診療に従事し、16年、厚生労働省入省。退官後は、デジタルハリウッド大学大学院客員教授を務めつつ、AI医療機器開発のアイリス株式会社取締役副社長CSOや企業の顧問、厚労省医療ベンチャー支援アドバイザー、千葉大学客員准教授、東京医科歯科大臨床准教授などを務める。著書は『医療4.0』(日経BP社)など40冊以上