デジタルヘルスの今と可能性

第65回

汎用AIの台頭・普及で加速する

シンギュラリティの到来

「デジタルヘルス」の動向を考えずに今後の地域医療は見通せない。本企画ではデジタルヘルスの今と今後の可能性を考える。今回は前回に引き続き、昨今話題の「ChatGPT」を例に、AIの進化と医療界での今度の展望について考えていく。

汎用AIに何でも相談し解決を図れる時代がくる

今月も、「ChatGPT」の話をしていこうと思います。

この社会を大きく変革しようとしているテクノロジーを、読者の皆様は実際に自らの手で触っているだろうか。というのも先日、2023年4月6日~9日にわたって開催された日本眼科学会にて、久しぶりに同門の医局の先生方とお会いしたのだが、そもそも「ChatGPT」を知らない医師が大半だった。

もちろん、知らないので触ったこともない。その際にお話しした方々で、「ChatGPT」を知っていて、活用もしていた医師は1人だけだった。

「ChatGPT」をどのようなレベルのテクノロジーとして見ているかで違うとは思うが、私は、これはもう「汎用AI」と言っても過言ではないと考えている。

まだ現時点の精度は低めであるため、あと数年かかるとは思うが、『ドラえもん』のような世界が当たり前になっていくと予想している。困ったときにドラえもんに泣きついて道具を出してもらうのび太くんのように、何でも「ChatGPT」(AI)に話しかければ、解決策を出してくれるというわけだ。

今でも悩みをチャットで相談したら、気持ちに寄り添ってくれているように、自分の気持ちを害することもない適切な回答が返ってくる。これは、診療分野でもある程度活用することができて、症状や既往歴を打ち込んでいくと、「ChatGPT」が候補の疾患名を挙げてくれて、提案もしてくれる。もちろん、制度としては、診断するAIやソフトウェアは医療機器でなければならず、「ChatGPT」はその範疇ではないため、患者さんの診断に「ChatGPT」を活用するのは、現行の制度上は適切ではない。ただ、機能として可能になってきている。

繰り返しになるが、現行の診断精度はいまいちという部分も見受けられるが、これもあと数年もすれば改善されていく可能性が高いと考えている。本連載でもたびたび触れているが、米国のレイ・カーツワイル氏は、AIが人類の知能を超える転換点であるシンギュラリティは、「2045年に来る」と提唱している。ただ、現時点でのテクノロジーの進化の速度では、より早まって10年もしないうち、数年以内には来るのではないかという見解も報告されている。

個人的には、シンギュラリティの到来は2035~2040年くらいかなと思っていた。正直な話、人生戦略としてその時期にシンギュラリティが来た場合、私は53~54歳であり、一旦は「逃げ切れる」世代になるはずと考えていたのだが、おおよそ数年後にシンギュラリティが来るのであれば、話は大きく変わってくる。

この「ChatGPT」などの汎用AIが台頭する時代に、私自身も適応していかなければならないのである。

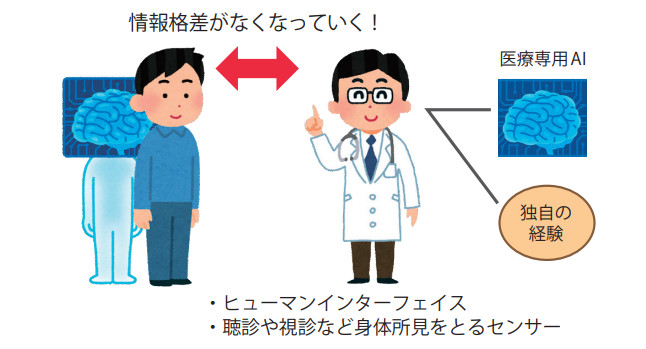

図 ChatGPTは“汎用人工知能”

誰もが100点を出せるようになった先での価値

「ChatGPT」が完全に普及した時代というのは、「全知全能のAIがいるような世界」とイメージしている。そして、さらに特筆すべき点が、プログラミングと区別するわけでなく、「チャット」という言語でAIを活用することができるため、誰でも利用することができるのだ。

そのため、医療界で今まで言われていたような、医師と患者間における「医療の情報格差」といった問題も、一部の最先端を走り続けている研究者を除いて格差がなくなっていくだろう。

さらに、次の段階ではコミュニケーションも奪っていくはずだ。最初は、人間がAIに相談して、その答えを人間が媒介となってコミュニケーションしていく社会から始まるだろう。その次の段階では、人間がAIに相談して、その答えを人間がAIへ「言って」と指示すれば、AIが良い感じの表現でコミュニケーションしてくれるようになる。

そんな「ChatGPT」などの汎用AI普及後の時代に、人間はどうしたらいいのか。そんな話題に際によく出てくるのが、「人間らしさ」や「人としての良い感じ」といったものだが、これも一時期だけだ。その後はAI中心(全知全能のAIがいるなかの)社会になっていくはずだ。

このとき、人間に改めて何ができるのかというと、「実体があること」「雰囲気をまとえること」「イメージを持ってもらえること」だ。現時点でも、発言内容は同じであっても、「あの人が言うなら」と感じる場面はあると思う。それが、汎用AI普及後の社会ではより顕著になる。

皆が同じような100点に近い内容を話すことができるようになれば、そのときには「誰が言うのか」にしか、価値が残らなくなるはずだ。これに対し今やれることと言ったら、「分野のNO.1になること」以外にないと思っている。より正確に言うなら、「周りから分野のNO.1と思われること」だ。

ここで指す「分野」とは、とても狭くても構わない。「消化器内科」や「眼科」のような粒度ではなく、たとえば、「小児の先天性緑内障の手術の術後管理」くらいの粒度で構わないし、むしろもっと細分化したものでもいいだろう。

ただ、「その分野の話」になったら第一に想起されるように、NO.1になっていなければならない。

ここで注意したいのが、細分化していくのは「分野」であり、「地域」を入れてはならない点だ。

最初はもちろん、物理的な移動を伴うので地域NO.1が行って機関は有利なのだが、そのうちに分野NO.1の人が言うことを近くの医師にやってもらうといった流れになってしまう。

どこまで想像されているかにもよるが、究極的には、「眼科で内科診療」、あるいは「1つの診療所の1人の医師が、機器さえあればすべての診療科を診察できる」ような世界観が待っている。

少々話が飛躍したが、「ChatGPT」はそれだけ革新的なテクノロジーとなる可能性を秘めている。本稿を読むだけで終わらず、読者の皆様には必ず一度、「ChatGPT」(特にGPT-4)を使ってみてもらいたいと思う。(『CLINIC ばんぶう』2023年5月号)

(京都府立医科大学眼科学教室・デジタルハリウッド大学大学院客員教授/東京医科歯科大臨床教授/THIRD CLINIC GINZA共同経営者)

かとう・ひろあき●2007年浜松医科大学卒業。眼科専門医として眼科診療に従事し、16年、厚生労働省入省。退官後は、デジタルハリウッド大学大学院客員教授を務めつつ、AI医療機器開発のアイリス株式会社取締役副社長CSOや企業の顧問、厚労省医療ベンチャー支援アドバイザー、千葉大学客員准教授、東京医科歯科大臨床准教授などを務める。著書は『医療4.0』(日経BP社)など40冊以上