“その人らしさ”を支える特養でのケア

第90回

一朝一夕にはいかない給食運営改革

食事内容のメリハリで満足度を上げる

物価高や人員不足と、給食運営に逆風が吹いています。給食受託企業の倒産などのニュースを思い出す方もいらっしゃるのではないでしょうか。現在は自身の身近でもこれらの影響を強く感じることが増えました。次の一手を考えて行動を起こす時期になってきたことをひしひしと感じます。

ハードルが高い「全員に喜んでもらえる一品」

現在、介護保険施設における1口当たりの食費の標準基準額は1445円です。給食は軽減税率から除外されていることから「外食と同等」と考えると、3食でこの値段は破格に低価格だと感じます。加えて、嚥下調整食など二次加工が必要な食種もあり、現状のままで給食の提供を続けていくことには限界がきているのではないでしょうか。

一方で、さまざまな経験を持つご利用者様が集まる高齢者ケアの現場では、食の嗜好も食べ方も干差万別です。給食は決まった献立で提供しますが、その献立についても、喜んでくださったり嗜好に合わず残されたりと、反応はさまざま。このようなことから、「喫食者全員から喜んでもらえる一品を提供する」ことは大変にハードルが高いのです。

稀なケースかと思いますが、持参の携帯電話で食事の写真を撮り、他の事業所をご利用するお友だちと情報交換をしている方もおられ、給食も“映え”や“非日常感”を意識しなくてはいけない時代になったと感じたものです。

しかし、昨今の原材料の高騰や人手不足なども加わって、献立の工夫だけでは食事の非日常感を演出するのは難しくなってきました。

当施設では、施設内の給食委員会が中心となって食事に関連したイベントを実施しています。季節行事などの他に、イベント給食として国内外の郷土食の提供、おやつバイキングやリクエスト給食などがあります。なかでもリクエスト給食は、ご利用者様から直接食べたいものを聞き取って給食に反映しているので、喜んでいただけることが多いです。

当施設のリクエストメニューは、各ユニットで意思疎通が可能な方数名にユニットの代表となっていただき、食べたいものをリクエストしていただくという方法で行っています。以前は、ご利用者様全貝で選挙をしていただいたりアンケートを取ってみたりしていましたが、徐々に、意思の確認が困難な方が増えてきたことから、現在のような形になりました。

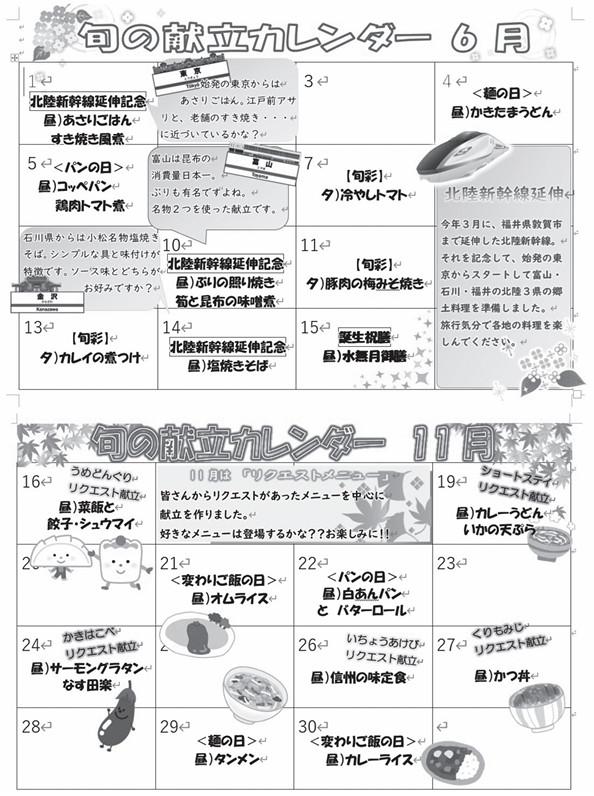

イベント給食については、毎月発行している「旬の献立カレンダー(以下カレンダー)」で紹介、PRしています(図)。ユニット内の掲示物に注目してくださる方も多いため、カレンダーを見ながら食事を楽しみにしてくださっています。

また、リクエスト献立は、開き取りから給食の提供までに時間がかかってしまうことが欠点なのですが、カレンダーを見て、職員から「○○さんのリクエストですね」等の言葉がけを通じて思い出していただけるよう工夫しています。

図 旬の献立カレンダーの一例

調理レクリエーションの延長で行う食事会

この他に、食事会の開催も行っています。以前、連載でも紹介した「ラーメンを食べる会」などのように毎回、テーマを決めて実施します。開催は不定期ですが、ご利用者様からの「○○が食べたい」というリクエストがきっかけで実施することが多いです。

食事会の目的は、日常の給食では提供しにくい献立を楽しんでいただくことにあります。また、普段は嚥下調整食(学会コード4~3程度※)を召し上がっている方でも、職員の手元で調整、見守りすることで安全に食べたいものを食べていただくこともできています。

※日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021

食事会は給食としてではなく、調理レクリエーションの延長で行っています。ご利用者様の昼食料金と同額を予算とし、食事の準備は施設栄養士を中心に、ユニットキッチンで施設職員が行います。調理風景をご利用者様が見に来てくださることもあり、準備中から会話もはずみ、いつもとは違う雰囲気を味わっていただくこともできています。

参加するご利用者様は常食の方を中心に、開催のきっかけになった方や、普段は嚥下調整食だけど好きなものを食べることを諦められない方など、食事を通じて気分転換や達成感などを感じてほしい方を選んでいます。参加者の選定は多職種間で検討していて、多角的な視点から、健康づくりや生きがいづくりにつながるよう取り組んでいます。

冒頭のように、「給食運営が厳しい」と感じている施設は増加傾向ではないでしょうか。給食運営に改革が必要だと思っても、一朝一夕にはいきません。当施設の取り組みは小手先のことかもしれませんが、食事内容にメリハリをつけることでご利用者様の満足度が上がるといいなと思っています。

先日、全国老人福祉施設協議会から厚生労働省に宛てて、食費の標準基準額を見直し、現状から300円程度の増額になるよう要望書が出されたことを耳にしました。

要望が前向きに検討され、より充実した給食が提供できるようになることを祈りつつ、今できることに取り組んでいきましょう。(『ヘルスケア・レストラン』2025年6月号)

≪参考資料≫令和7年1月8日全国老施協発第2221号「食費の基準費用額の見直しにかかる要望」

特別養護老人ホーム ブナの里

よこやま・なつよ

1999年、北里大学保健衛生専門学校臨床栄養科を卒業。その後、長野市民病院臨床栄養研修生として宮澤靖先生に師事。2000年、JA茨城厚生連茨城西南医療センター病院に入職。同院の栄養サポートチームの設立と同時にチームへ参画。管理栄養士免許取得。08年、JA茨城厚生連茨城西南医療センター病院を退職し、社会福祉法人妙心福祉会特別養護老人ホームブナの里開設準備室へ入職。09年、社会福祉法人妙心福祉会特別養護老人ホームブナの里へ入職し、現在に至る