ケーススタディから考える診療報酬

第36回

薬剤管理指導料の内訳を気にしてみよう

2025年度が始まり、中央社会保険医療協議会(中医協)における26年度改定の話し合いがスタートしました。止まらない物価上昇による経営悪化をどのように制度が支えるのか、議論の行方が気になるところです。一方で、制度改正というと「また新しい加算が増えるのか=仕事が増えるのか」という不安を覚える方も多いのではないでしょうか。次回改定でもケア関連の加算は新設される、または変更されることを想定している筆者としては、改定前に現行制度で算定できる加算の見直しをお勧めします。今回は、「薬剤管理指導料」について取り上げます。

ケース:該当患者数は多いものの算定割合は低い

*今回とりあげたテーマについて、実際に現場で起こっている問題を提起します

(特定を避けるため実際のケースを加工しています)

関東圏にある300床規模の総合病院(急性期と回復期のケアミックス病院)のお話です。

この病院ではKPI(重要業績評価指標)を用いた目標管理を行っています。部署ごとに具体的な目標値が毎月設定され、達成されているか確認して改善に役立てています。そんな同院の悩みは「目標値が形骸化されているのでは」という点。筆者に相談があり、とある加算に注目しました。

この病院の薬剤部門が目標値として掲げているのは「薬剤指導料」の算定件数。毎月600件が目標値で、常に達成されていましたが、筆者が注目したのはその内訳についてです。

薬剤管理指導料には指導料1と指導料2があり、指導料1がよりハイリスク薬を処方されている患者に対する指導のため点数設計が高く設定されています(下表参照)。ハイリスク薬には抗悪性腫瘍薬はもちろん、糖尿病薬も含まれています。高齢者が多く集まる同院には糖尿病の既往のある患者の入院は少なくありませんが、算定割合は10%程度だったのです。

薬剤部長「割合は全く見ていませんでした……。『該当する人には指導料1を算定するように』とは伝えていましたが、フォローはしていません。ハイリスク薬の割合を見ていくことで、正確な算定をめざしたいと思います」

指導料1:特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合(380点)

指導料2:1の患者以外の患者の場合(325点)

■注釈

1.別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。

2.麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して。麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。

■通知

(2)薬剤管理指導料の「1」は、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剂、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤又は抗HIV薬が投薬又は注射されている患者に対して、これらの薬剤に関し、薬学的管理指導を行った場合に算定する。なお、貝体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。

薬剤管理指導料は診療報酬の歴史からみても比較的古くからあるもので、院内の皆様も「みんなわかっているもの」という認識になっているのではないでしょうか。

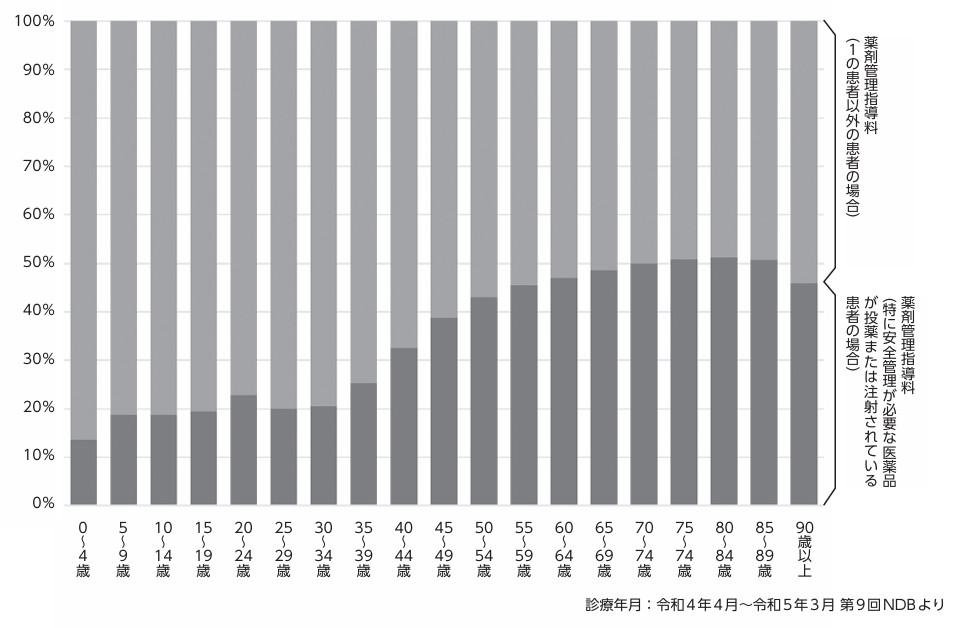

ハイリスク薬を使用しているならば、ハイリスク薬のための指導を確実に行いましょう。以下に、最新NDBから年代別の薬剤管理指導料の割合を示しておきます。どのような診療科を標榜している病院なのかによりばらつきは当然出るので、一概に「○%以上が普通である」とは言いがたいのですが、ぜひ、皆さまの病院のハイリスク薬に対する指導料の適正化のために参考になれば幸いです。(『最新医療経営PHASE3』2025年6月号)

【薬剤管理指導料1と2の割合 年代別】

結論

新しい改定に備えて

現行制度で算定できる加算を見直そう

株式会社メディフローラ代表取締役

うえむら・ひさこ●東京医科歯科大学にて看護師・保健師免許を取得後、総合病院での勤務の傍ら、慶應義塾大学大学院にて人事組織論を研究。大学院在籍中に組織文化へ働きかける研修を開発。2010年には心理相談員の免許を取得。医療系コンサルティングを経て13年、フリーランスとなり独立