医学切手が語る医療と社会

第20回

眼の健康と失明予防――視力を守る国際的取り組み

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。(第20回で連載は一区切りとなります)

はじめに:視覚障害、とりわけ失明を予防するために

視覚は人間が外界の情報の大部分を得るための主要な感覚であり、日常生活や社会的活動を営むうえで不可欠な役割を担っています。

ところが世界保健機関(WHO)によれば、現在、世界には視覚障害を抱える人が約22億人おり、そのうち10億人以上は予防可能であるか、適切な治療を受けていない状況にあると報告されています(WHO, 2019)。とりわけ失明は、生活の質(QOL)を著しく低下させ、個人の自立や経済的活動に大きな支障を及ぼします。

失明の原因はさまざまですが、代表的なものとして、感染症(トラコーマやオンコセルカ症)、栄養不良(とくにビタミンA欠乏)、慢性疾患(糖尿病や高血圧など)、老化(加齢黄斑変性や白内障)、そして医療器具の不適切な使用(コンタクトレンズによる角膜感染など)が挙げられます。

こうした多様なリスクに対処するため、WHOは国際的なキャンペーンや政策を通じて予防や啓発に取り組み、各国における健康教育の推進を後押ししてきました。

1976年の世界保健デーと啓発

なかでも1976年の世界保健デーでは、「Foresight prevents blindness(将来を見据えた予防が失明を防ぐ)」というテーマが掲げられました。

この標語には、予防医学の重要性とともに、早期対応によって視力障害を防ぐことの意義が込められています。これを契機として世界各国で視力障害の予防をテーマにした切手が相次いで発行され、視覚に関する国際的な啓発活動が行われました。

たとえば、トラコーマは細菌感染によって引き起こされる慢性的な眼の炎症であり、主に衛生環境が整っていない地域で多く見られます。繰り返す炎症が角膜に損傷を与え、やがて視力障害や失明へとつながることがあります。

また、オンコセルカ症(いわゆる「河川盲目症」)は、寄生虫が原因の感染症で、媒介するブユという昆虫に刺されることで感染し、皮膚炎や視力の喪失を招く深刻な病です。

いずれも日本ではあまり一般的ではない疾患ですが、世界的には依然として重要な公衆衛生上の課題であり、それぞれに対応した啓発切手の発行は、国民への注意喚起という面でも意義深いものです。

「眼の健康」に関する切手

視覚障害予防をテーマとした切手は、視覚という感覚の大切さを社会全体で共有する契機となり、日常の中で予防意識を喚起する装置として機能してきました。国や文化の違いを超えて、多くの国がこうしたテーマに取り組むことで、眼の健康を守るための国際的な連帯が生まれていることも見逃せません。

以下では、眼の健康と視力障害予防に関して世界各国が発行した切手を紹介し、その社会的・医学的背景を掘り下げながら、視力を守るための国境を越えた取り組みについて考察していきます。

「眼の健康」に関する切手1:インド(1976年発行)

—予防の重要性

1976年の世界保健デーのテーマ「Foresight prevents blindness(将来を見据えた予防が失明を防ぐ)」とともに目の大切さが力強く表現された切手です。

瞳を象徴するグラフィックとともに、失明に対する意識を高め、予防の重要性を国民に訴えています。典型的な啓発切手の一例といえるでしょう。

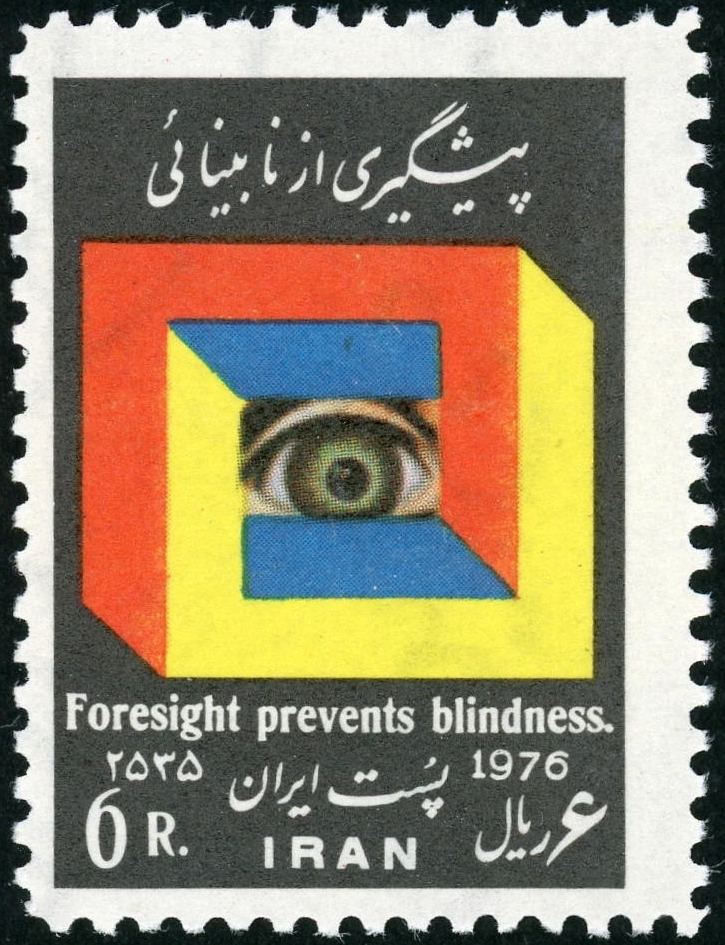

「眼の健康」に関する切手2:イラン(1976年発行)

—失明予防への国際的共感

イランでも1976年、同様のスローガンを掲げた切手が発行されました。図案には視覚に関連したモチーフが用いられ、色覚の重要性や立体的な把握などの視覚の要素を想起させます。

このように1976年発行の複数の切手を並べてみることで、世界規模での課題意識をうかがい知ることができます。

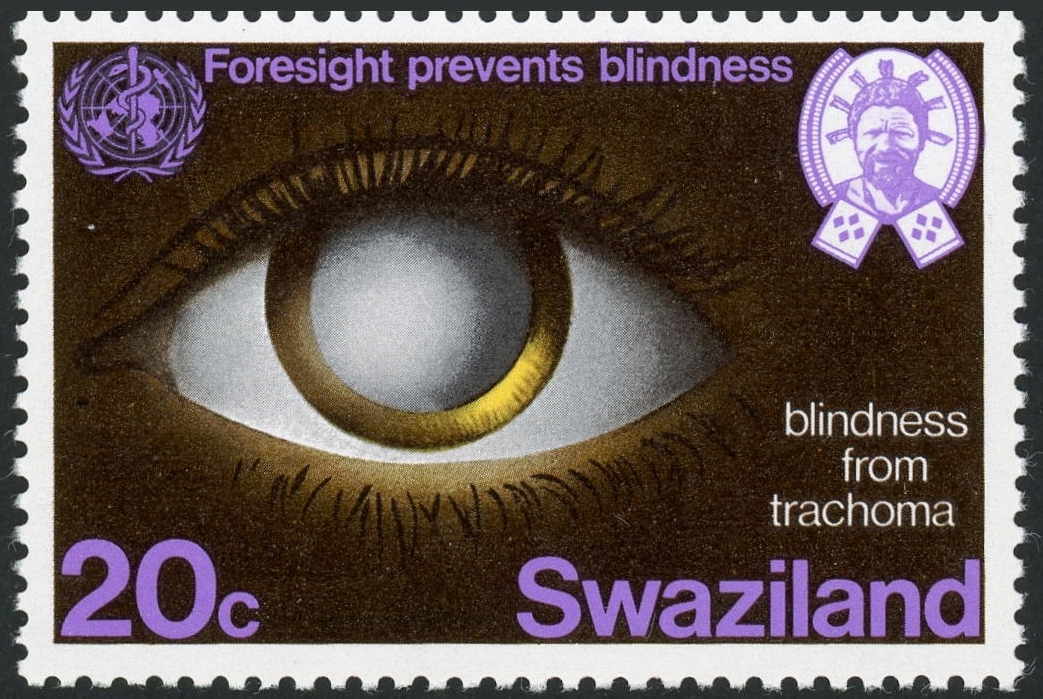

「眼の健康」に関する切手3:スワジランド(1976年発行)

―トラコーマの予防

この切手では、感染症による失明の中でも最大の原因とされる「トラコーマ」に焦点が当てられています。

トラコーマは結膜と角膜を侵す慢性の感染症で、炎症により視力を失うことがあります。衛生習慣の啓発によって予防可能であることから、啓蒙的意味合いの強い発行といえるでしょう。

「眼の健康」に関する切手4:トーゴ(1976年発行)

―献オンコセルカ症と媒介昆虫

オンコセルカ症(河川盲目症)は、寄生虫を媒介するブユによって伝播される感染症です。この切手では白杖をもって生活する患者(視覚障害者)とともに媒介昆虫も描かれ、感染経路がわかりやすく示されています。

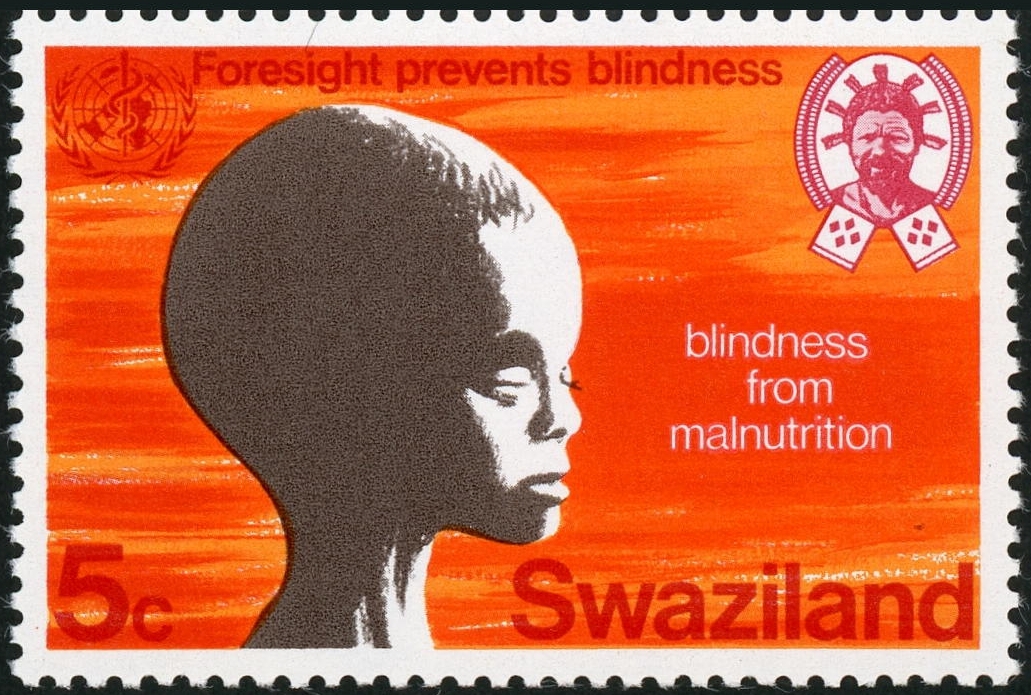

「眼の健康」に関する切手5:スワジランド(1976年発行)

—栄養失調と視力障害

栄養不良、特にビタミンAの欠乏は、夜盲症や角膜乾燥症を引き起こし、重症化すれば失明に至ることがあります。この切手では、栄養改善による視力保護を訴えており、食生活の重要性と医療との接点が強調されています。

「眼の健康」に関する切手6:日本(1994年発行)

—糖尿病と視力低下

国際糖尿病会議を記念して発行されたこの切手には、平安時代の貴族・藤原道長とインシュリンの結晶構造が描かれています。道長は晩年に糖尿病を患い、視力障害にも悩まされた人物です。生活習慣病が視力に及ぼす影響を歴史的文脈とともに伝えるユニークな図案です。

まとめ:世界的な視力障害予防の啓発活動を支える切手

視力の喪失は、身体機能の中でもとりわけ生活の自由や社会的な自立性に深く関わる、重大な課題のひとつです。その原因は感染症、栄養不良、慢性疾患、老化、医療器具の使用不備など多岐にわたり、いずれも医療的対処だけでなく、予防や教育を含む多角的な取り組みが求められます。

失明を防ぐには、単なる治療にとどまらず、感染症への衛生教育、栄養指導の徹底、生活習慣病の管理、眼鏡やコンタクトレンズの正しい使用といった、ひとつひとつの地道な実践が社会全体の支えとなります。

小さな一枚の切手には、国の思いや警鐘が込められており、ときに国境を越えて、世界共通の公衆衛生課題を可視化してきました。1976年の世界保健デーを契機とした視力障害予防の啓発活動も、そうした国際的連帯の象徴といえるでしょう。

今後も、私たちの「見る力」を守るために、切手を通じた啓発の輪が広がり、多様な立場の人々の気づきと共感を生み出していくことが期待されます。

(2025年8月15日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。