Dr.相澤の医事放談

第60回

入院医療を維持し地域医療を守るには

入院基本料の引き上げが大前提

相澤孝夫先生が会長を務める日本病院会は、現在、未會有の危機的状況にある病院経営のてこ入れにはまず、「入院基本料」の充実が不可欠と主張している。病院が、自らの判断に基づいて自院の経営状況に応じて対策を講じるためには、経営基盤の強化が必要で、それには「基本」が強固でなければならないというのが理由だ。

需要の高い医療を効率的に提供しても経営が悪化する

前回、病院経営が危機的状況で、とにかく「入院基本料の引き上げ」を実施すべきという話をしました。「財源確保」は別の話で、入院医療を維持するのなら、入院基本料を引き上げなければどうにもならないということです。

手術の技術料だけを引き上げても手術室の維持・管理や設備の整備、材料の調達・適正な保管などの評価にはならず、支出は膨らむばかりです。また、物価高や人件費増への対応はもちろん必要ですが、その場しのぎの施策では間に合わないところにきています。

患者数や手術件数が減少することで経営状況が振るわなくなるというなら、まだわからなくもありません。しかし、たとえば相澤病院で起きていることは全く逆。新規入院患者数は増えており、2024年度の手術件数は5000件を超え、全身麻酔はそのうち60%超を占める予想です。にもかかわらず経営数値は悪化。手術件数が減ったり、単価の低い手術の割合が高くなったりしているのではないのです。つけ加えれば、平均在院日数も約10日にまで短縮していますが、延べ入院患者数は増えています。手術の手技料がいくら上乗せされても、それだけでは吸収できないのです。

診療部門以外の支出増も顕著に

さらに話を広げると、診療部門に限った話ではなく、たとえば職員食堂の維持も困難になっています。当院では外部の事業者に依頼して、1回の昼食で300食ほどをご用意いただいているのですが、先日、値上げ交渉に来られました。「現在の価格では経営できない」というので、内訳の説明を求めたところ「従事しているパートスタッフ6~8人の時給を上げたい、そうでないと他へ移ってしまい、運営を維持できない」とのこと。それから、材料費。お米も野菜も値上げが激しいことはご存じだと思います。この2つを積み上げると20%近い値上げが必要だというのです。確かに詳細を見るとそのとおりなのですが、丸のみするわけにもいかず、かなり押し問答を……。この件に対応するには病院の持ち出しを増やすか、職員の自己負担を増やすかしかないのですが、いずれにしても原資が必要です。

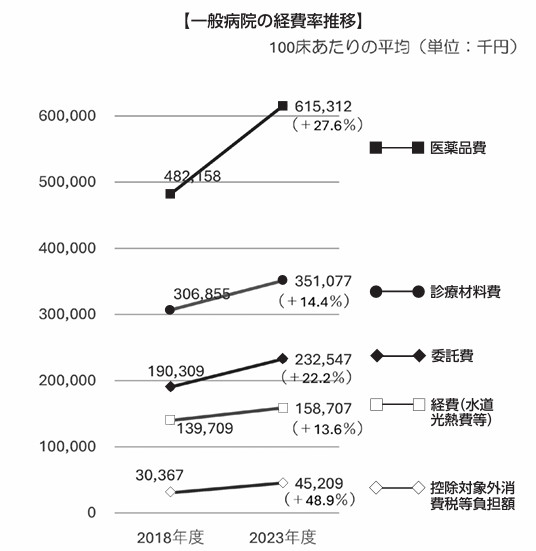

出典:日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会「2024年度病院経営定期調查」

収益事業は否定しないが医業で利益を生むのが重要

病院を維持するということは、こうしたことの積み重ねです。用途を限定した「○○手数料」「△△評価料」もいいが、それだけでは足りません。文字どおりの「基本料」、病院が経営全般を見わたして手当てできる、自由裁量の利く原資へのテコ入れが必要なのです。それがあってはじめて、人手が足りないならば人件費を引き上げて陣容を充実させる、ある診療が地域にとって必要と判断するならそのための体制を整える――といったことが可能になります。一部に、収益事業に力を入れてはどうかというのもあります。これを否定するつもりはありませんが、次の2点から限度があります。

一つは、医業収益に占める割合には限界があること。相澤病院でも健診事業を展開していますが、病院全体の売上でいえば、10%に満たない規模です。介護も同様でしょう。介護報酬単価は診療報酬に比べて低く、そこへ費用をかけてマンパワーを確保するにも限度があります。

もう一つは、そもそも「本業」の保険診療によって十分な収益が確保できないこと自体が問題だということ。その解決策を収益事業に求めるのはいかがなものかと思うのです。先述したとおり、需要がない医療に入れ込んで赤字を生んでいるわけではありません。地域に不可欠な医療を効率性を追求しながら提供しているにもかかわらず、経営が悪化しているのです。

入院医療に対して診療報酬による適切な評価が行われずに入院医療が地域から失われることになれば、それこそ取り返しがつきません。

本当に地域医療を考えるなら、診療報酬を抜本的に見直すことも必要だと思います。(『最新医療経営PHASE3』2025年4月号)

社会医療法人財団慈泉会理事長

相澤病院最高経営責任者

一般社団法人 日本病院会 会長

あいざわ・たかお●1947年5月、長野県松本市生まれ。73年3月、東京慈恵会医科大学を卒業。同年5月、信州大学医学部第二内科入局。94年10月、特定医療法人慈泉会理事長。現在、社会医療法人財団慈泉会理事長、相澤病院最高経営責任者。2010年、日本病院会副会長。17年5月より日本病院会会長。