医学切手が語る医療と社会

第18回

世界的な健康課題としての「禁煙」へのアプローチ

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。

はじめに:喫煙・受動喫煙による課題

「タバコは身体に悪い」ということは非常によく知られた事実ですが、どれほど深刻な影響があるのかを裏づける科学データが揃ったのは1960年代のことです。肺がん・心筋梗塞・慢性閉塞性肺疾患(COPD)といった病気との関連は世界規模の調査研究で裏付けが行われ、その結果、喫煙は「防ぎ得る死因」の代表格と位置づけられるようになりました。

さらに問題なのは、受動喫煙です。特に妊婦の場合、胎児の発育不全や早産リスクが上がり、子どもでも中耳炎やぜんそくなどの疾病を悪化させます。禁煙・防煙はパーソナルヘルスの課題であると同時に、公共性の高い課題でもあるのです。

国際的な「禁煙」推進の展開

1970年代、世界保健機関(WHO)は「喫煙は世界的な流行病である」と位置づけ、各国に向けてそのリスクを訴え始めました。1975年の世界保健総会では、喫煙問題が初めて正式に議題として取り上げられ、1980年には健康教育や広告規制、課税強化などを組み合わせた「喫煙と健康に関する行動計画」が策定されました。さらに1987年には、5月31日を「世界禁煙デー」と定め、各国で一斉に啓発イベントを行う枠組みが整えられ、タバコの害に対する意識が市民レベルにも広がっていきました。

こうした流れの大きな成果が、2003年に採択され、2005年に発効した「たばこ規制枠組条約(FCTC)」です。これは公衆衛生の分野では初めてとなる国際条約で、①タバコ広告やスポンサー活動の全面禁止、②パッケージにおける健康警告の表示義務化、③公共の屋内空間での禁煙義務などが、各国の法整備によって段階的に実施されることが求められました。また、WHOは2008年以降、「MPOWER戦略」と呼ばれる6つの柱(流行の監視、受動喫煙からの保護、禁煙支援の提供、健康警告の強化、広告規制の徹底、たばこ税の引き上げ)を掲げ、各国の取り組みをサポートしています。

こうした国際的な努力の積み重ねにより、世界全体の喫煙率は着実に減少しています。WHOの統計によると、2007年には22.3%だった成人喫煙率は、2023年には16.4%にまで低下しました。現在では、世界人口の約4分の3が何らかの受動喫煙防止策の効果を受けているとされます。一方で、低・中所得国では依然として喫煙率が高く、新たに登場している電子タバコや加熱式たばこへの規制も今後の重要な課題となっています。

禁煙関連の切手にみる表現

こうした国際的な禁煙運動の盛り上がりと並行して、各国の切手にも喫煙の害を訴える図像表現が数多く見られるようになりました。これらの切手にはしばしば視覚的な衝撃を与えるような演出が採用されており、骸骨、切断、墓標といった死や破壊の象徴が前面に描かれることもしばしばです。

それは喫煙という行為が単なる嗜好ではなく、命と健康に直結する重大な社会的問題であることをあえて印象的に伝えようとする姿勢であり、一種のユーモアのある演出といえるものも含まれます。以下では、世界各国で発行された代表的な禁煙切手を紹介し、視覚メディアとしての切手がどのように禁煙を訴えてきたのかを読み解いていきます。

禁煙を訴える切手たち

ここでは、1980年代前後を中心に発行された「禁煙」をテーマにした切手を7点紹介します。視覚的にインパクトのある図像や象徴的なメッセージを通じて、健康リスクへの警鐘がどのように表現されたのかを見ていきましょう。

禁煙を訴える切手1:日本(1987年発行)

—第6回喫煙と健康世界会議記念

トランプのキングが青白い顔で煙草を吸っている一方で、クイーンは健康的な肌色で花と鳥を手にしています。煙草の害と禁煙による健康の回復を対比的に示した図案ですが、ジェンダー表現としては議論の余地があるデザインでもありますが、国際会議の開催に合わせて禁煙が社会的に認知されていたことを物語る1枚です。

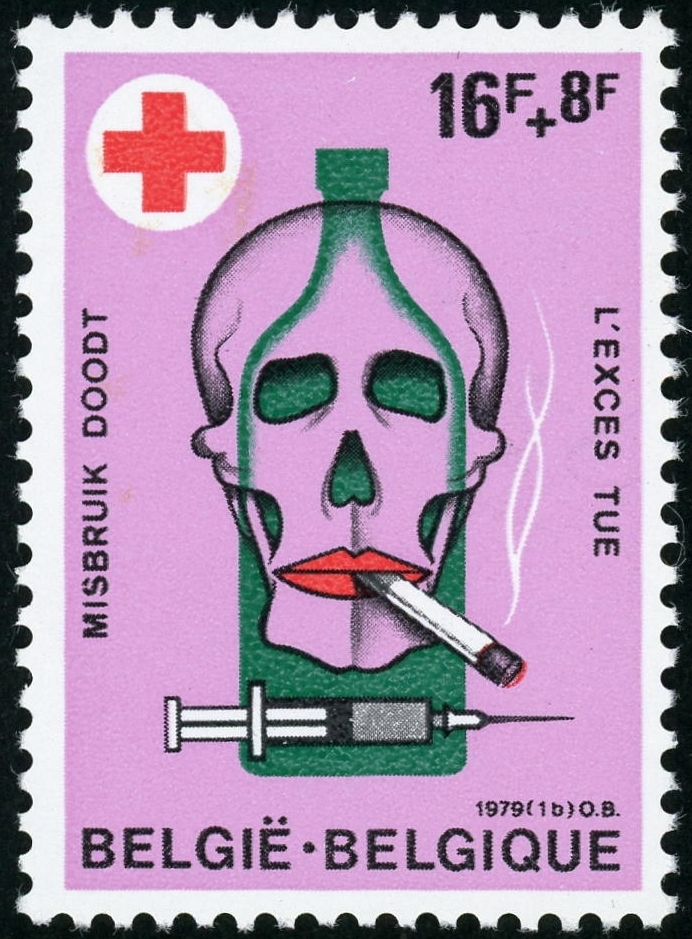

禁煙を訴える切手2:ベルギー(1979年発行)

—喫煙・飲酒・薬物の害

骸骨が煙草を吸い、顔の横に酒瓶、下には注射器が配置されたデザインです。喫煙だけでなく、アルコールや薬物依存のリスクもあわせて警告する強いメッセージ性をもった切手であり、視覚的なインパクトが際立ちます。

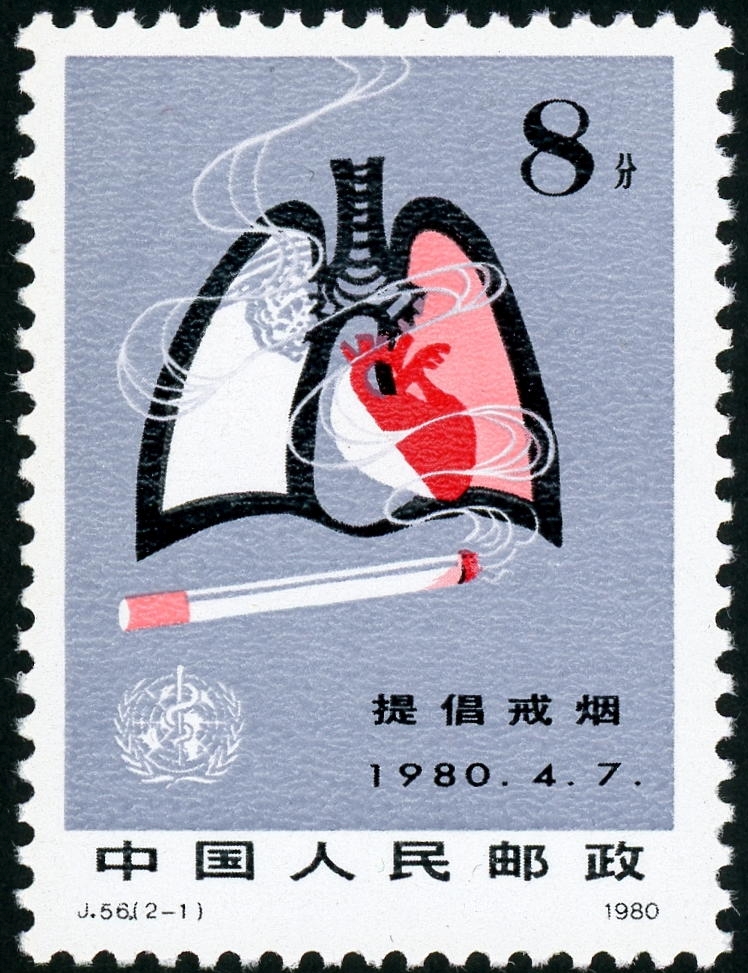

禁煙を訴える切手3:中国(1980年発行)

―肺癌のリスク

煙草と肺のイラストが描かれ、右肺上葉には明確に腫瘍らしき影が表現されています。視覚的に喫煙と肺癌の因果関係を訴える構成となっており、禁煙を医学的に支える啓発メディアの役割がはっきりと示されています。

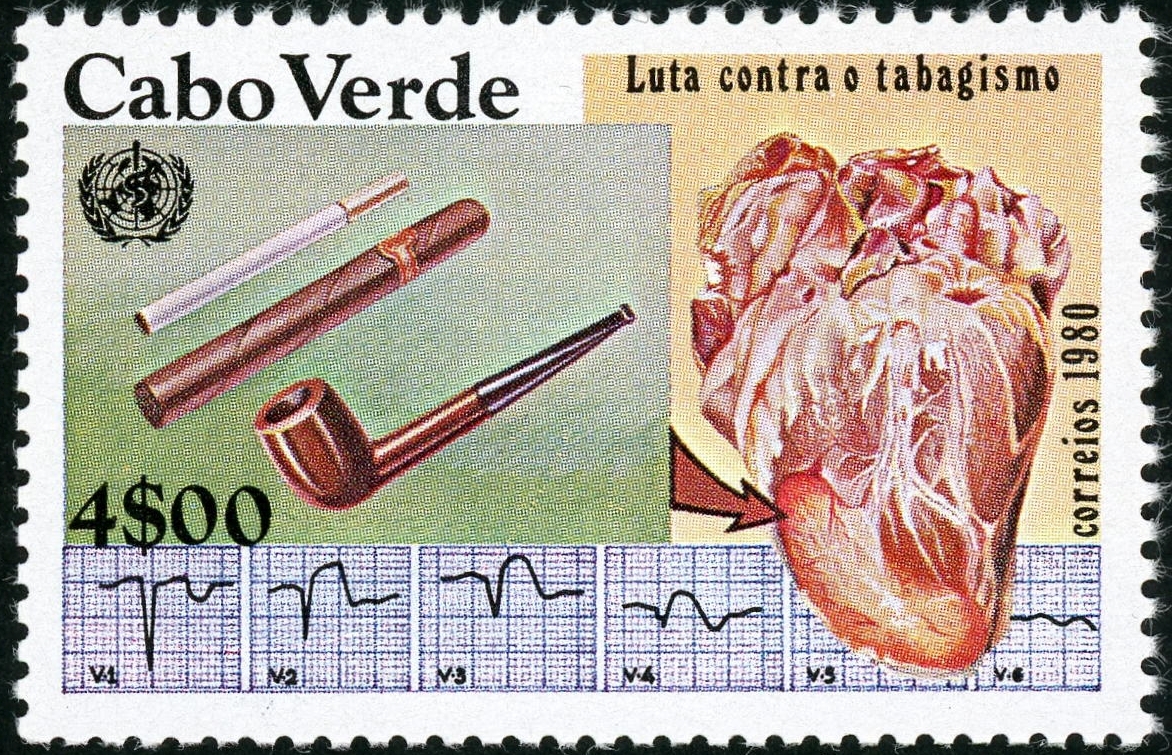

禁煙を訴える切手4:カーボベルデ(1980年発行)

―心筋梗塞と喫煙

煙草やパイプと心臓のイラストが描かれており、心臓は梗塞を起こしている様子で、下部には心筋梗塞に特徴的な心電図が添えられています。喫煙が心血管疾患のリスク因子であることを明確に伝えようとする図案構成となった一例です。

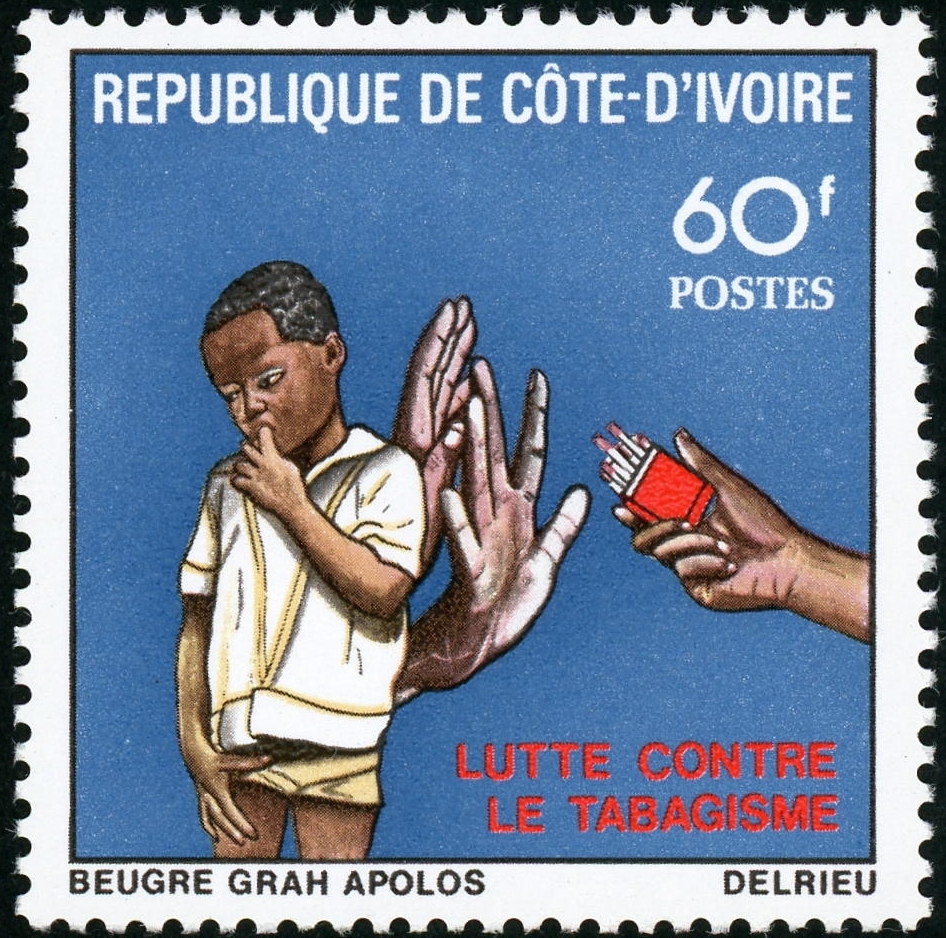

禁煙を訴える切手5:コートジボワール(1980年発行)

青少年と喫煙

青少年とそれに煙草を断るように手を差し出す人物の構図が描かれています。成人よりもさらに影響の大きい未成年者の喫煙がもたらす害に焦点を当てたものです。西アフリカ地域でも禁煙教育が進められていたことを示すものともいえます。

禁煙を訴える切手6:ユーゴスラビア(1990年発行)

—喫煙の断絶

禁煙に関してユーモラスな図案の切手も存在します。こちらは、煙草をつかんだ手が肘から先で切断されたような衝撃的なビジュアルとなっています。喫煙習慣を断ち切ろうとする様子をあえて過激な図案で訴えかけており、見る者に強烈な印象を残します。

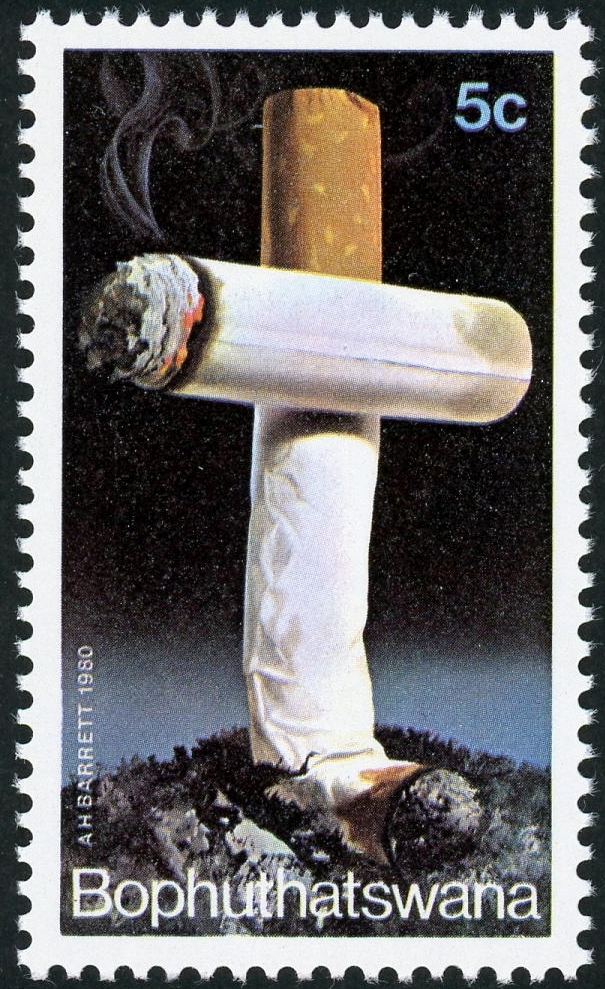

禁煙を訴える切手7:ボプタツワナ(1980年発行)

—墓標としての煙草

墓地に立つ煙草が墓標そのものとして描かれており、「喫煙=死」の象徴としてのデザインです。極めて直接的な図案ですが、一度みたら忘れられないようなインパクトがあります。切手のデザインが持つ宣伝効果といえるでしょう。

まとめ:切手が持つ公衆衛生のメッセージを伝える力

禁煙切手に込められた表現は、時に過激に、時にユーモラスに、しかし常に真剣に、喫煙がもたらすリスクと社会的責任を問いかけています。切手という小さな紙片は、国家が発行するメディアであるからこそ、公衆衛生のメッセージを広く伝える力を持ち得ます。(2025年7月15日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。