医学切手が語る医療と社会

第14回

黄熱病:歴史を動かした感染症

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。

はじめに:米西戦争により注目された黄熱病

黄熱病(Yellow Fever)は、蚊によって媒介される急性のウイルス感染症で、主にアフリカや中南米の熱帯地域で流行しています。

感染後の潜伏期間は約3~6日で、その後、高熱、頭痛、筋肉痛、吐き気などの症状が現れます。症状が重くなると黄疸や腹痛、出血、肝臓や腎臓の障害を引き起こし、重症例では致死率が20~50%にも達する危険な病気です。都市部では主にネッタイシマカが媒介しますが、森林地域では別の種類の蚊も関与しています。

黄熱病はアフリカを起源とし、17世紀以降、奴隷貿易を通じて中南米やカリブ海地域に広がりました。

黄熱病が国際的な注目を浴びるきっかけとなったのは、1898年の米西戦争です。アメリカ軍はキューバでスペイン軍を破りましたが、戦闘死よりも黄熱病による病死者の方がはるかに多かったため、感染症としての深刻さが世界に知られるようになりました。

黄熱病研究と発展

米西戦争後、黄熱病の感染経路を解明する研究が急速に進みました。

キューバの医師カルロス・フィンレイは、蚊が黄熱病を媒介すると最初に提唱しましたが、当初はほとんど受け入れられませんでした。

しかし、アメリカ陸軍の軍医ウォルター・リードが率いる調査団がキューバで人体実験を行い、蚊媒介説を科学的に立証しました。この研究過程で、看護師のクララ・マースを含む数名の犠牲者を出すという悲劇も起きました。

リードらの研究成果により、公衆衛生の重要性が認識されるようになります。特に、アメリカ軍医ウィリアム・ゴルガスは、パナマ運河建設時に蚊の徹底的な駆除を実施しました。

これにより、以前フランスの運河建設を阻んでいた黄熱病の流行を抑え、パナマ運河の完成に大きく貢献しました。

黄熱病のワクチン開発に成功したのは、南アフリカ出身のマックス・タイラーです(1937年)。ロックフェラー財団で行われた研究で開発された「17Dワクチン」は、現在でも黄熱病予防に広く使用されています。この功績によりタイラーは1951年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

黄熱病に関する切手の紹介

黄熱病の歴史や研究成果は、切手というメディアを通じても伝えられています。以下では、黄熱病に関連する医学者や歴史的出来事などの6枚の切手を紹介します。

黄熱病に関する切手1:アメリカ(1948年発行)

―米西戦争50周年記念

1898年にアメリカとスペインの間で起きた米西戦争の結果はアメリカの圧勝で、アメリカ陸軍の戦死者はわずか345人でした。ところが、戦病死者は2,565人だったのです。このことが黄熱病の脅威を知らしめることになりました。

この切手は戦争に参加したアメリカの義勇騎兵隊「Rough Riders」を描いたもので、米西戦争50周年を記念して発行されたものです。

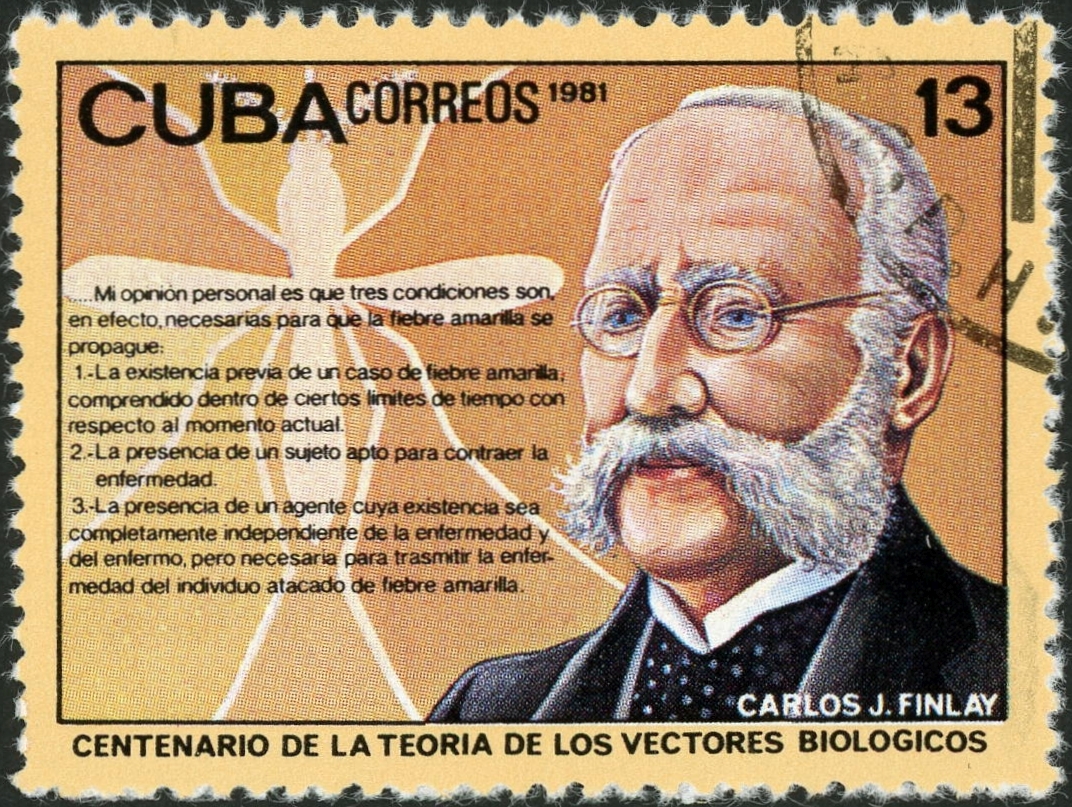

黄熱病に関する切手2:キューバ(1981年発行)

―カルロス・フィンレイと蚊媒介説

米西戦争当時、黄熱病の感染経路は不明でした。キューバで開業していた医師カルロス・フィンレイは「黄熱病は蚊によって媒介される」との説を提唱しましたが、多くの支持を集めることにはなりませんでした。

この切手にはカルロス・フィンレイと蚊が描かれています。

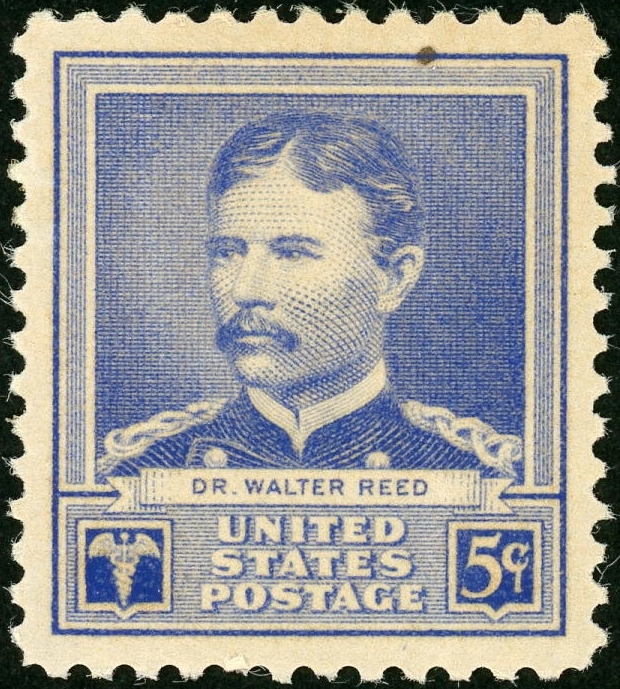

黄熱病に関する切手3:アメリカ(1940年発行)

―ウォルター・リードの人体実験

アメリカ軍の軍医だったウォルター・リードはフィンレイの蚊媒介説に興味を持ち、それを実験的に証明しようとしましたが、適当な実験動物が見つかりませんでした。そこで、リードは志願者による人体実験を行い、黄熱病が蚊によって媒介されることを証明しました。

ワクチンに関する切手4:アメリカ(1976年発行)

―クララ・マースの献身

アメリカの軍医ウォルター・リードの黄熱病実験で命を落とした看護師クララ・マースです。彼女の犠牲について「She gave her life」(彼女は自らの命を捧げた)という言葉で表現しています。

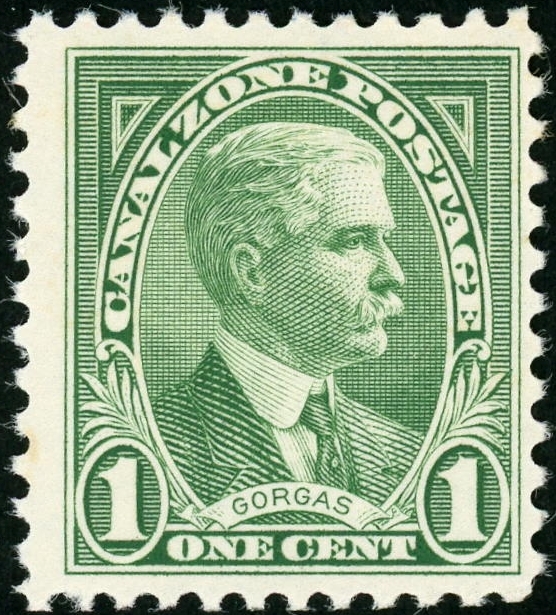

黄熱病に関する切手5:パナマ運河地帯(1928年発行)

―ウィリアム・ゴルガスと蚊の駆除

太平洋と大西洋を結ぶためにパナマに運河を作ろうという計画は古くからありました。しかし、それを阻んできたのが黄熱病でした。

リードの研究成果を基に、同じくアメリカ軍の軍医だったウィリアム・クロフォード・ゴルガスは運河の建設予定地で徹底的な蚊の駆除を行い、パナマ運河建設を成功に導きます。

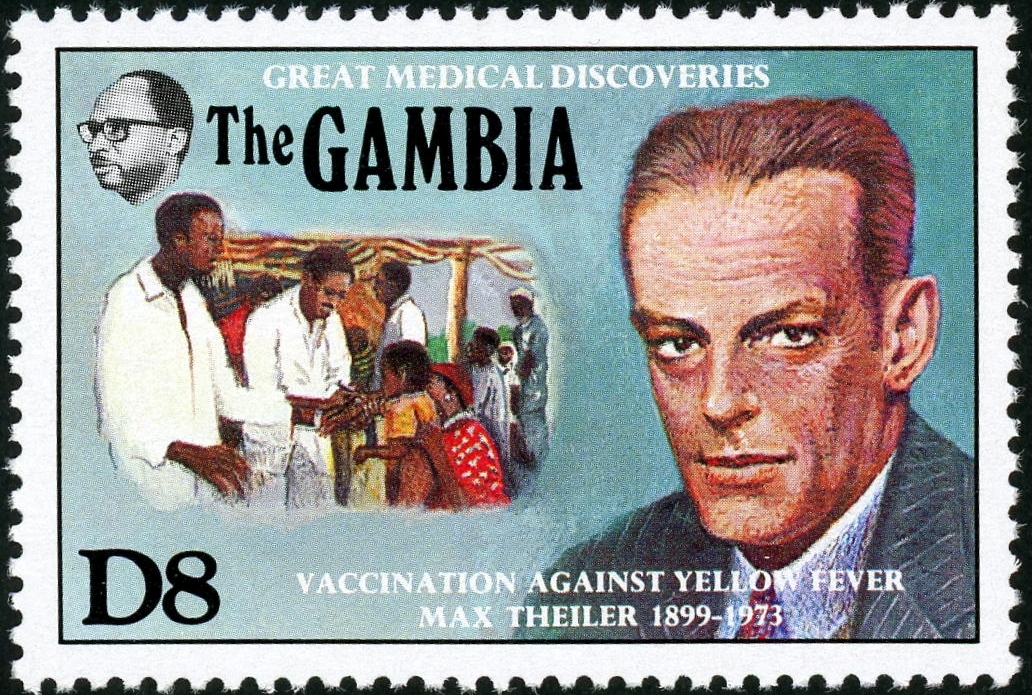

黄熱病に関する切手6:ガンビア(1989年発行)

―マックス・タイラーと黄熱病ワクチン

蚊の駆除によって、黄熱病をある程度は抑えられるようになったのですが、流行地では相変わらず恐ろしい疾患でした。

その制圧に向けて多くの研究者が研究を続け、その中には黄熱病に感染し、命を落とす者もいました。野口英世もその1人です。最終的に黄熱病のワクチンの開発に成功したのが南アフリカ出身のマックス・タイラーです。

まとめ:切手が示す黄熱病克服の歴史

黄熱病は歴史的に重大な影響を与えた感染症であり、医学の発展や公衆衛生の進歩において重要な役割を果たしました。

蚊が感染を媒介することを示したカルロス・フィンレイの仮説や、軍医ウォルター・リードによる実験、ウィリアム・ゴルガスによる蚊の駆除と衛生管理など、多くの人々の努力と犠牲が今日の予防策や感染制御につながっています。最終的にマックス・タイラーが黄熱病のワクチン開発に成功したことで、感染予防がより確かなものとなりました。ここに紹介する6枚の切手は黄熱病を克服した歴史を物語っています。

(2025年5月15日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。