ケーススタディから考える診療報酬

第30回

急性期病院の選択

〜救急患者連携搬送料を戦略に活かせるか!?

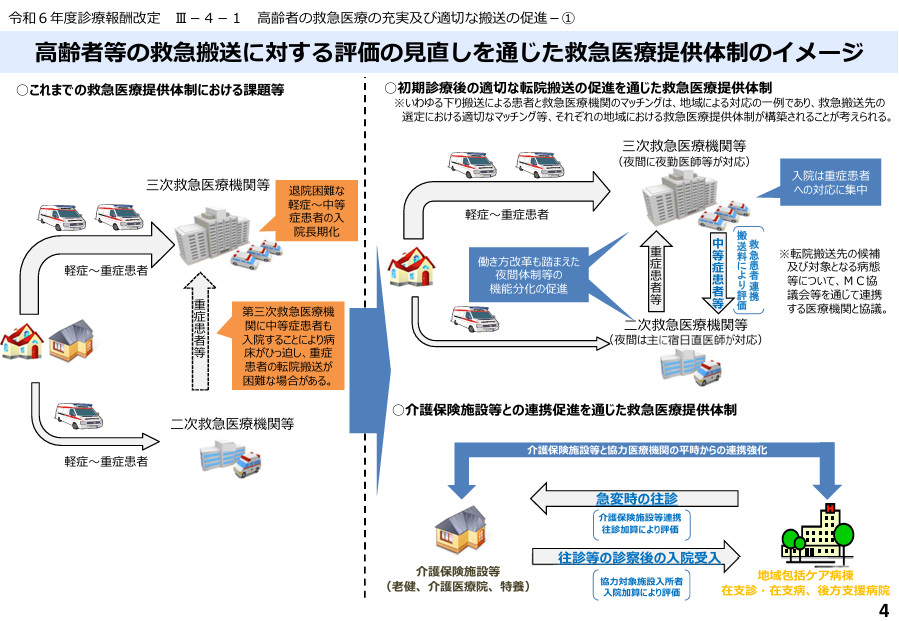

2024年度診療報酬改定で登場した「救急患者連携搬送料」は、三次救急病院等が地域の一般病院と連携して救急患者を転院搬送した場合を評価した加算です。昨今の高齢化から救急患者に占める高齢患者の軽症や中等症患者が増えたことで、三次救急の負担分散化を図ることを目的としてできましたが、この届出には地域差があるようです。今回は、当加算についてさまざまな地域の急性期病院の反応から、戦略的な救急医療のあり方を考えます。

ケース:救急患者を受け入れてほしいというが……

*今回とりあげたテーマについて、実際に現場で起こっている問題を提起します

(特定を避けるため実際のケースを加工しています)

日本の北にある250床(急性期一般入院料1と療養病棟入金基本料1のケアミックス)のA病院のお話です。回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟といった回復期病床が不足しており、急性期一般入院料で届出が出されている病院が主流です。急性期病床の稼働率低下や医師不足も叫ばれ、どの病院も戦略に苦慮しています。そうしたなか、A病院よりも規模の大きな地域の急性期病院X(急性期一般入院料1)から「救急患者連携搬送料のお願い」というお手紙が届きました。

A病院長「いったんX病院で入院した救急患者を受け入れてほしいという内容でした。こちらには地域包括ケア病棟もないし、急性期病床への転院搬送患者の場合には救急医療管理加算が算定できないから、重症度、医療・看護必要度における重症患者に含まれる患者になり得ず、当院にメリットはないのです。当院の急性期一般入院料1の重症度割合が厳しい状態でもあり、この申し入れに困惑しています」

一方、日本の南にある300床(急性期一般入院料1と回復期リハビリテーション病棟入院料1のケアミックス)のB病院。この地域でもA病院と同じように回復期病棟が不足しています。ここにも、B病院よりも病床数の大きな地域の基幹病院病院(急性期一般入院料1)から「救急患者連携搬送料のお願い」が届きました。

B病院長「最近、病院全体の稼働が下がってきていることもあり、Y病院からの申し出を受け入れようと思っています。当院の重症度、医療・看護必要度における重症度割合は基準を十分にクリアしている状態ですし、ある程度は重症度、医療・看護必要度として重症な患者にカウントされない患者であっても、受け入れることは地域の急性期病院の使命として必要だと考えているためです。そうすると、重症度割合を考慮したベッドコントローラーの役割が重要になってくると考えられるため、これから、その機能について院内で話し合いを進めていきたいと思います」

救急患者連携搬送料は下り搬送の評価であり、搬送元の加算です。搬送元は、加算による収入増と重症度、医療・看護必要度における重症度患者に含まれない救急患者を受け入れないというメリットがあり、受け入れ先としては増患が期待できるため、稼働の維持向上というメリットがあります。重症度、医療・看護必要度における重症度割合の基準が厳しくなった昨今、救急医療管理加算の対象者にならない高齢者の軽症や中等症患者のベッドコントロールに苦慮する急性期病院にとっては経営戦略に活かしていきたいところですが、地域に快く救急患者を受け入れてくれる環境が整っていないと、必ずしも狙いどおりに届出が進まない状況もあるようです。

新しい地域医療構想会議の検討会では、急性期機能の集約化に関する議論が出てきています。さらなる高齢化と現役世代の激減が進む現代で、「本当に必要とされる機能と病床数は何なのか」をどのように考えていくのか、自院だけでなく、地域全体のことを考えた決断と行動変容が求められるのは避けられないと考えます。皆さまの地域における救急患者連携搬送料の動きはいかがでしょうか。

中長期的議論が必要な今回の話題、今から立ち位置について検討しておく必要があると考えます。(『最新医療経営PHASE3』2025年1月号)

「令和6年度診療報酬改定説明資料等について」資料より一部抜粋

結論

地域における救急患者の受け入れについては

冷静な判断と決断を!

株式会社メディフローラ代表取締役

うえむら・ひさこ●東京医科歯科大学にて看護師・保健師免許を取得後、総合病院での勤務の傍ら、慶應義塾大学大学院にて人事組織論を研究。大学院在籍中に組織文化へ働きかける研修を開発。2010年には心理相談員の免許を取得。医療系コンサルティングを経て13年、フリーランスとなり独立