医学切手が語る医療と社会

第6回

マラリア治療の進展:キニーネからアルテミシニンまで

郵便切手は、郵便料金を前納で支払った証として郵便物に貼る証紙であるとともに、郵便利用者に対しアピールできるメディアであるという側面も保持しています。この連載では、医療をモチーフとした切手について、そのデザインや発行意図・背景などを紹介していきます。

はじめに:マラリア治療と切手

マラリア治療の歴史は16世紀に遡り、南米アンデス地方の先住民がキナ(Cinchona)の樹皮を煎じて熱を下げる薬として利用していたことが始まりです。スペイン人宣教師たちは、この薬効を「神の恵み」と称賛し、ヨーロッパに持ち帰りました。

キナの樹皮は「ペルーの樹皮」として知られ、ヨーロッパ貴族の間でも重宝されました。特に17世紀には、キナの樹皮がマラリアの特効薬として広まり、医学界に衝撃を与えました。

しかし、キナの樹皮は煎じて飲むには苦く、また供給量が限られていたため、科学者たちはその成分を分離する研究に着手しました。

1820年、フランスの化学者ジョセフ・ペルティエとジョゼフ・カヴァントゥが、キナの樹皮から初めてキニーネ(Quinine)を抽出することに成功しました。この発見により、標準化された治療が可能となり、キニーネは一世紀以上にわたってマラリア治療の中心となりました。

特に19世紀後半の植民地時代、熱帯地域で活動するヨーロッパ人にとって、キニーネは「生命を守る薬」として欠かせないものでした。

キニーネは、マラリアの発熱や悪寒を和らげる効果があり、特に軍隊や探検隊にとって不可欠な薬でした。

合成抗マラリア薬の誕生

20世紀に入り、科学者たちはキニーネの供給不足とその副作用を克服するために、合成抗マラリア薬の開発に乗り出しました。

1930年代には、ドイツの化学者たちが合成薬のプロトタイプとしてメパクリン(Mepacrine)を開発しました。しかし、これには皮膚に黄色い着色が残るという副作用がありました。

その後、第二次世界大戦中には、クロロキン(Chloroquine)とプリマキン(Primaquine)が登場し、これがマラリア治療に大きな革新をもたらしました。

クロロキンは、予防薬としても治療薬としても使用され、その効果の高さから「奇跡の薬」と称されました。第二次世界大戦中、南太平洋の激戦地ではクロロキンが兵士たちの命を救い、戦後も広く普及しました。

耐性原虫とアルテミシニンの発見

1950年代から1960年代にかけて、クロロキンに耐性を持つマラリア原虫が出現し、マラリア治療に新たな課題が浮上しました。

ベトナム戦争中、耐性原虫によるマラリア感染が急増し、治療薬の再検討が迫られました。この状況下で、中国の研究者、屠呦呦(トゥ・ヨウヨウ)が中国伝統医学に基づく研究に取り組み、クソニンジン(Artemisia annua)からアルテミシニン(Artemisinin)を抽出し、その高い治療効果を実証しました。

この新薬は、クロロキン耐性マラリア原虫にも効果を発揮し、世界中の医療現場で急速に採用されました。屠はその功績により、2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

アルテミシニンの導入により、マラリア治療は大きく前進しましたが、アルテミシニン単体の使用では耐性が生じるリスクがあります。そのため、現在ではアルテミシニン併用療法(ACT)が標準的な治療法とされています。

ACTは、複数の薬剤を併用することで、耐性のリスクを低減しながら高い治療効果を維持することができます。

マラリア治療の切手1: ルワンダ(1970年発行)

―キニーネ発見150周年記念、キナの樹皮と花

この切手は、フランスの化学者ジョセフ・ペルティエとジョゼフ・カヴァントゥが1820年にキナの樹皮からキニーネを初めて抽出したことを記念しています。デザインには、キニーネの原料となるキナの樹皮と花が描かれています。

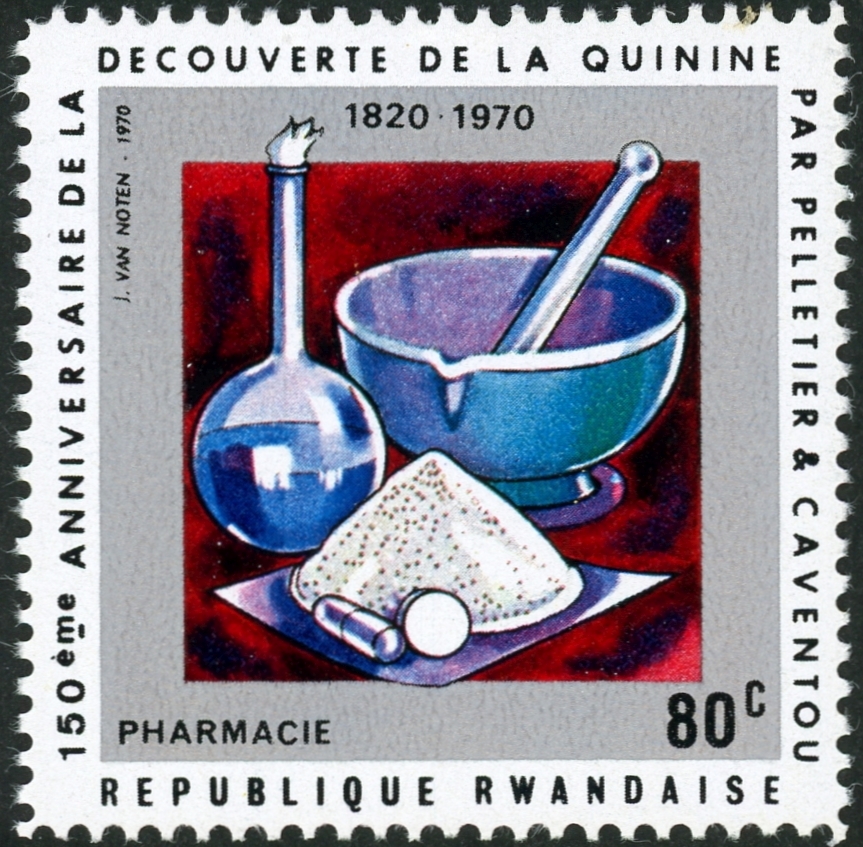

マラリア治療の切手2: ルワンダ(1970年発行)

―キニーネ抽出の道具と製薬の風景

この切手は、キニーネの製造プロセスを象徴的に描いています。

乳鉢と薬瓶は、キニーネの抽出と粉末化の工程を示しており、19世紀の製薬技術の発展を反映しています。科学者たちの努力と医薬品の標準化への貢献を図案化した切手と言えるでしょう。

マラリア治療の切手3.:フランス(1970年発行)

―ペルティエとカヴァントゥの肖像とキニーネの構造式

フランスのこの切手は、キニーネの発見者であるジョセフ・ペルティエとジョゼフ・カヴァントゥの肖像を中心に、化学構造式が描かれています。彼らの公衆衛生にかかる功績は、マラリア治療の基盤を築き、その礎となりました。

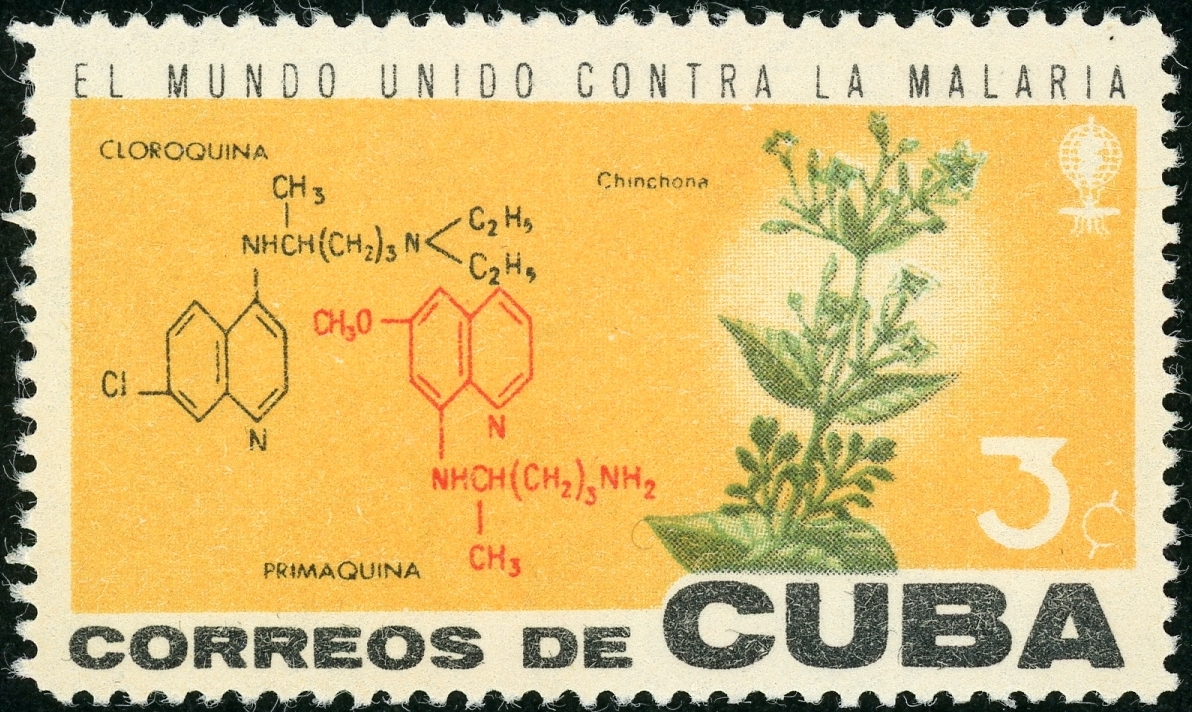

マラリア治療の切手4:キューバ(1962年発行)

―クロロキンとプリマキンの化学構造式

20世紀中期の合成抗マラリア薬であるクロロキン(Chloroquine)とプリマキン(Primaquine)の化学構造式です。クロロキンとプリマキンは当時、大きな革新となり、多くの命を救いました。

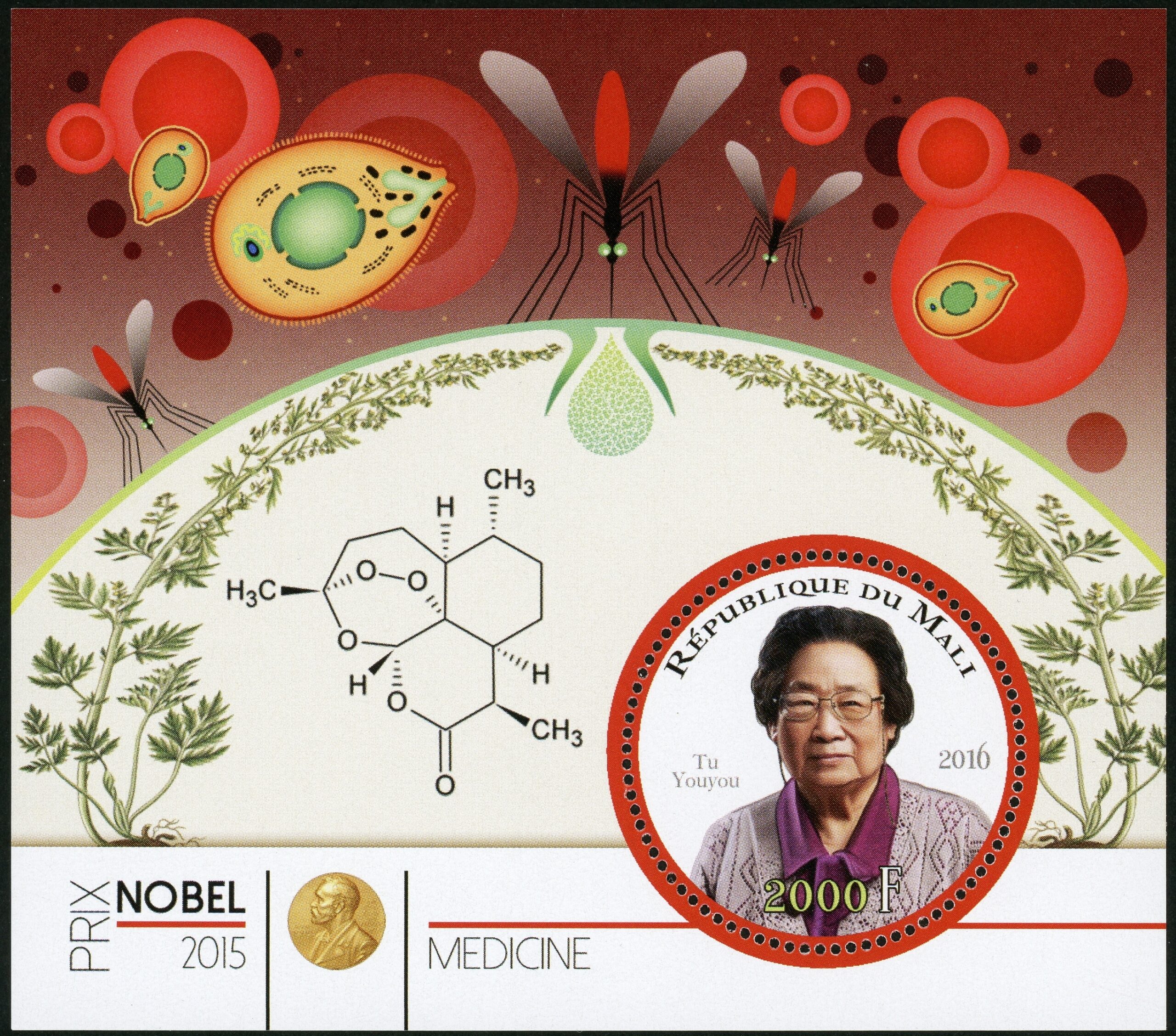

マラリア治療の切手5:マリ(2016年発行)

―アルテミシニンと屠呦呦の肖像

マリの切手は、中国の研究者、屠呦呦(トゥ・ヨウヨウ)の肖像とアルテミシニンの化学構造を描いています。1960年代にクロロキン耐性のマラリア原虫が広がり、新たな治療薬が求められていたのです。

マラリア治療の切手6:マラウイ(2016年発行)

―クソニンジンの植物図

マラウイの切手には、アルテミシニンの原料であるクソニンジンが描かれています。クソニンジンは、中国の伝統医学で古くから使用されてきた薬用植物で、アルテミシニンの原料として注目されました。

まとめ:切手の「歴史と教訓を伝える記録」という側面

マラリア治療の進展は、キナの樹皮から始まり、キニーネ、クロロキン、アルテミシニンへと発展してきました。この進化は、数世紀にわたる科学の探求と国際的な公衆衛生対策の成果です。

しかし、薬剤耐性の問題は依然として根強く、持続可能な治療法の確立が急務です。ACTの普及や新たなワクチンの開発が進む一方で、貧困地域における医療アクセスの改善も重要です。

ここで紹介してきた切手は、治療薬の発展と科学者たちの功績を称えるものです。切手は単なる収集品ではなく、医療の歴史と感染症対策の教訓を伝える大切な記録にもなっています。

(2025年1月15日掲載)

医学切手研究会は、公益財団法人日本郵趣協会(JPS)の研究会の1つで、医療や公衆衛生に関連する切手を研究・収集している専門グループである。特に、医学的な発見や公衆衛生に対する啓発活動を目的とした切手の発行背景や、社会的影響を探ることに注力する。同研究会では、メンバーによる定期的な研究発表が行われており、医師や医療従事者、切手収集家が集まり、それぞれの視点から医学切手や関連する郵趣材料について考察している。また、機関誌「STETHOSCOPE」を年4回発行し、最新の研究成果や医学切手に関する情報を提供している。